宮古島の幻のサンドバー「ユニの浜」をベストな条件で楽しむための完全ガイドです。

この記事では、出現条件である干潮と海況の見極め方(潮汐表の確認手順、大潮・中潮の狙い方、風向き・波高・うねりの判断)から、混雑回避のベスト時間帯、アクセスとツアー選び、必携装備、撮影のコツ、安全ルールまで網羅。

服装や日焼け・熱中症対策、マリンシューズとライフジャケットの選び方、集合場所や駐車場の注意点、家族連れや雨天時の対応まで具体的に解説します。

結論として、ベストシーズンは概ね4〜10月、特に5〜7月は晴天率と海況のバランスが良く、干潮時刻の前後1時間が最も絵になるタイミング。

混雑を避けるなら平日の早朝または夕方の干潮が有利で、徒歩での個人進入は危険なためツアー利用が安全です。

ハブクラゲやカツオノエボシへの備え、サンゴを傷つけないマナー、順光・逆光の活用やドローン撮影の法令順守、宮古空港・下地島空港からの移動の要点まで、必要情報を一気に把握できます。

ユニの浜の基礎知識と見どころ

ユニの浜は、宮古島の沖合に干潮時のみ姿を現す小さな砂州(サンドバー)です。普段は海中に隠れており、潮位が十分に下がったときだけ白砂が海面上に現れます。

青く透き通ったラグーンと純白の砂のコントラストが際立ち、360度を海に囲まれた特別な景観から「幻の砂浜」とも呼ばれます。

砂州の規模や形は日ごとに変わり、同じ姿は二度とないといわれるほど、自然条件に左右されるのが大きな特徴です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 種別 | 干潮時に現れる砂州(サンドバー) |

| 位置 | 宮古島の沖合(サンゴ礁に囲まれた浅海域の内側) |

| 形状 | 潮位と風波により大きさ・形が変化する小規模な砂浜 |

| アクセス | ボート、SUP、カヤックなど海上手段のツアーが一般的 |

| 主な見どころ | 360度の水平線、白砂とエメラルドグリーンの海、鏡面のような水面反射 |

| 滞在の目安 | 干潮前後の限られた時間帯のみ上陸可能になることが多い |

| 設備 | 日陰・トイレ・売店なし(完全な自然環境) |

| 注意点 | 風向・波高・潮位により出現状況が大きく変化する |

ユニの浜とは――自然がつくる「幻の砂浜」

ユニの浜は、サンゴ由来のきめ細かな白砂が潮流によって運ばれ、浅瀬に堆積して形成された砂州です。

日々の潮汐や季節風の影響で砂の配置が変わるため、出現する面積や輪郭は一定ではありません。

安定した地形ではなく、海況しだいで現れたり消えたりすることが最大の特徴です。

ユニの浜は干潮を中心とした短い時間だけ姿を現すため、訪れること自体が自然条件とのタイミング勝負となります。

この希少性が、旅先での体験価値を高めています。

ロケーションと景観の魅力

宮古島周辺の海は外洋のうねりをサンゴ礁(リーフ)が遮り、内側に穏やかなラグーンが広がります。

ユニの浜はそのラグーン内に現れるため、風が弱い日には水面が凪ぎ、白砂の上に浅く張った水が鏡のように空や雲を映し込みます。

クリアなターコイズブルーからディープブルーへ溶け合う色彩のグラデーションは、宮古ブルーの象徴的な風景として多くの旅行者を魅了します。

出現タイミングの基本理解

ユニの浜が姿を見せる可能性が高いのは、潮位が下がる干潮の時間帯です。

とくに潮位差が大きいタイミングほど、砂面がより広く露出する傾向があります。

一方で、風向や波高が高い日は砂州が洗われて露出が限定的になることもあります。

つまり「潮位」「風」「波」の組み合わせがカギで、同じ干潮時刻でも日によって見え方が変わる点を理解しておくと、期待値のコントロールがしやすくなります。

見どころハイライト

360度の水平線と白砂のコントラスト

海のど真ん中に小さな白い砂州が浮かぶように現れ、周囲はすべて水平線という非日常のスケール感を味わえます。

白砂が強い日差しを反射して一層明るく見えるため、海の透明度や色味が際立ち、写真にも映える迫力の構図が狙えます。

凪ぎに生まれる「ミラーサンド」

風が弱く波のない時間帯には、砂面の上に極薄く水が広がり、空や雲、人のシルエットを鏡のように反射します。

これにより、被写体が宙に浮いたような独特の写真表現が可能になります。

ラグーンの色彩グラデーション

足元の淡いペールブルーから沖合のコバルトブルーへと連なる色の帯は、宮古島の海が持つ透明度と地形の調和がつくる自然のアート。

晴天時はもちろん、薄曇りでも白砂が光を拾って柔らかな色彩を見せます。

体験方法の概要

ユニの浜は沖合に現れる砂州であるため、ボートやSUP、カヤックなど海上の移動手段を用いるツアー参加が一般的です。

上陸できる時間は潮位に依存し、潮が満ち始めると砂面は徐々に水没します。

日陰や設備が一切ない完全な自然環境のため、現地滞在は短時間・集中型になりやすいことを前提に計画するのがポイントです。

環境とマナーの基礎知識

ユニの浜は、細かなサンゴ片を含む砂が集まってできた繊細な地形です。

ゴミの持ち帰りや自然物の持ち出しをしないことはもちろん、混雑時は他の来訪者やツアーの動線に配慮し、限られた砂面を譲り合って楽しみましょう。

波や風が強まった際は無理をせず、ガイドや運航事業者の指示に従うことが大切です。

宮古島 ユニの浜 ベストシーズン早見表と結論

ユニの浜は、与那覇前浜と来間島の間に現れる「干潮時だけ出現する砂州(サンドバー)」です。

見られるかどうかは、潮位(干潮のタイミングと幅)に加えて、風向き・風速、波高(うねりの有無)、日照といった海況要因が同時にそろうかで決まります。

本章では旅行計画の起点になるベストシーズンを「いつ行けば最も成功率が高いか」という観点で明確に示します。

結論:最も外しにくいのは5〜6月・10月/広義のベストは4〜10月

結論として、ユニの浜は「4〜10月」が広義のベストシーズンで、特に成功率と快適さのバランスがよいのは「5〜6月」と「10月」です。

この時期は水温と気温が十分に高く、ツアーの催行本数も増え、晴天日に当たれば透明度の高いエメラルドの浅瀬と真っ白な砂州のコントラストを狙えます。

一方、7〜9月は真夏でロケーションは最高ですが台風や強いうねりの影響を受けやすく、12〜2月は北寄りの季節風で波が上がりやすくツアー自体が少なくなります。

5〜6月が狙い目の理由

真夏ほど混雑せず、気温・水温ともに快適。梅雨期でも晴れ間や弱風日のチャンスが多く、浅瀬の凪と日照が重なると写真映えの条件を満たしやすくなります。

干潮のタイミング次第では午前中〜昼過ぎにかけての明るい光を狙えるケースもあります。

10月が狙い目の理由

台風シーズンのピークを越え、まだ水温が高く日差しも十分。

夏休み明けで人出が落ち着くため、ツアーの選択肢と撮影の自由度が上がります。

うねりの余波が出る日はあるものの、穏やかな日を引けば高透明度の海と美しい砂州を楽しめます。

4月・7〜9月もチャンスあり

4月は一気に海が春めきツアーが増える入口の月。

7〜9月は陽光最強で「宮古ブルー」が映える反面、台風・強い日射・混雑の管理が必要です。

いずれも成功可否は当日の干潮時刻と海況次第のため、現地の潮汐と気象を直前まで確認しましょう(潮汐は海上保安庁 潮汐推算、気象・波は気象庁 天気予報・波予報が参考になります)。

ユニの浜 ベストシーズン早見表

下の早見表は「ツアー催行のしやすさ」「快適さ(気温・水温・日照)」「海況の安定性(風・波・うねり)」「混雑傾向」を総合した目安です。

実際に出現・上陸できるかは当日の干潮時刻と海況に左右されるため、直前の最新情報を必ず確認してください。

| 時期 | 総合評価 | 主な理由 | 注意点 |

|---|---|---|---|

| 3月 | △(チャンスはあるが限定的) | 春先で日照・気温が上向き始める。凪の日は透明度良好。 | 北寄りの風が残りやすく波が上がる日も。ツアー本数は少なめ。 |

| 4月 | ◯(ベスト入り口) | 気温・水温が上がりツアーが増える。比較的穏やかな日が増加。 | 前線通過で一時的に風波が上がることがある。 |

| 5〜6月 | ◎(最有力) | 快適な陽気と高い透明度が両立しやすい。晴れ間が出ると写真映え抜群。 | 雨の影響や前線性のうねりに注意。直前の海況確認は必須。 |

| 7〜9月 | ◯〜◎(条件次第で最高) | 強い日差しと高い水温で色乗り抜群。ツアー選択肢も豊富。 | 台風・うねり・強い南風の影響が出やすい。熱中症・紫外線対策必須。 |

| 10月 | ◎(最有力) | 台風ピーク後で安定しやすく、まだ暖かい。人出も落ち着く。 | 台風通過後の余波や秋雨前線で荒れる日がある。 |

| 11月 | △〜◯(穏やかな日限定) | 晴天・弱風が当たれば十分楽しめる。 | 北風の季節へ移行し波が上がる日が増える。ツアー減少傾向。 |

| 12〜2月 | △(オフ寄り) | 空気が澄み遠景がクリアな日も。 | 北東季節風で波高・うねりが出やすく催行率は低め。体感的にも寒い。 |

ベスト日の判断条件(要約)

「日中の干潮」と「弱風・低波・晴れ(または高い日照)」の3点がそろう日が当たり日です。

干潮のタイミングは日ごとに変わるため、旅行日程の中に「干潮が日中に重なる日」を含めるのが基本戦略です。

潮位と時刻は海上保安庁 潮汐推算で、風・波・天気は気象庁の最新予報で直前まで確認しましょう。

風向き・風速が弱いほど浅瀬の波紋が小さくなり、砂州の線がくっきり出ます。

うねりが残る日は透明度が落ちたりサンドバーが水没することがあるため、前日までの海況も合わせてチェックしてください。

旅程の立て方のコツ(概要)

旅程は「第一候補日+予備日」を作り、干潮の1〜2時間前後にツアー時間を合わせると成功率が上がります。

ピークの夏休みは混雑・日射が強いため、早朝または夕方の干潮に合わせると快適度が向上します(詳細な時間帯と曜日の選び方は後章で解説)。

なお、ユニの浜は沖合に現れる砂州であり、海況の急変や離岸流のリスクがあるため、原則としてツアー(ボート・カヤック・SUP等)を利用するのが安全です。当日の現地判断はガイドの指示に従ってください。

干潮カレンダーの選び方と狙い目

ユニの浜は「干潮」と「風・波」の二つの条件がそろったときに最も美しく、かつ安全に楽しめます。

この章では、宮古島の潮汐表と月齢カレンダー、風・波予報の見方を具体的に示し、いつの日を狙えばよいかを失敗なく判断できるように解説します。

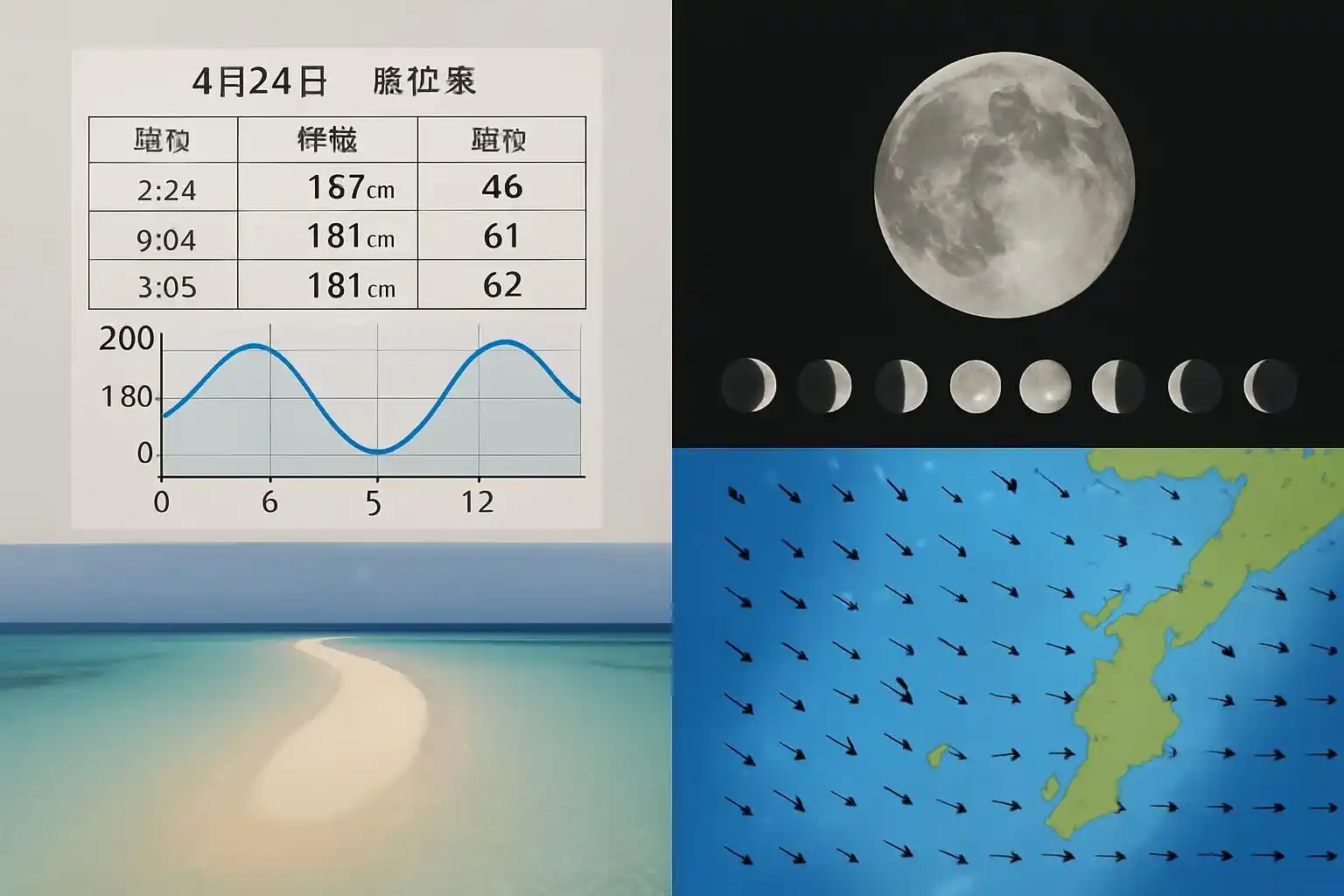

潮汐表の確認手順

まずは「いつ、どのくらい潮が引くか」を把握します。

参照地点は宮古島エリアの標準である「平良(宮古島)」の潮位表を使うのが基本です。

加えて、月齢(新月・満月周辺)と、当日の風向・波の見通しを同時にチェックして、現地ツアーの催行可否と照らし合わせます。

| 手順 | 具体的な操作 | 確認指標 | 狙い目の目安 | 推奨データソース |

|---|---|---|---|---|

| 1. 参照地点を選ぶ | 潮汐表で「宮古島(平良)」を開く | 地点(港名) | 宮古島エリアの標準地点 | 気象庁 潮位表 |

| 2. 最干潮を確認 | 該当日の「最干潮時刻」と「潮位」を確認 | 最干潮の時刻・潮位 | 訪問予定の時間帯に最干潮が重なる日 | 気象庁 潮位表 |

| 3. 潮回りを読む | 大潮・中潮・小潮などを確認 | 潮回り(大潮〜若潮) | 大潮〜中潮が第一候補 | 国立天文台 月齢カレンダー |

| 4. 風・波の見通し | 当日の風向・風速・波高を予報で確認 | 風速・風向/波高 | 穏やかな予報の日を優先 | 気象庁 天気・海の予報 |

実際にいちばん浅くなるのは「最干潮の前後約1時間」に集中する傾向があるため、撮影や上陸ツアーはこの時間帯を中心に計画すると成功率が上がります。

なお、ユニの浜は日差しで水色が最も映えるため、日中に干潮が重なる日がとくに狙い目です。

大潮中潮と干潮時刻の目安

ユニの浜の出現時間は「潮回り(大潮・中潮・小潮など)」と「干潮の時刻」で大きく変わります。

月齢のサイクルにより、一般に新月・満月の前後は潮位差が大きく、日中に最干潮が重なると滞在しやすい時間が長くなります。

| 潮回り | 特徴 | ユニの浜の狙い目 | 注意点 |

|---|---|---|---|

| 大潮 | 干満差が大きく、最干潮が低くなりやすい | 第一候補。日中に最干潮がある日が理想 | 風・うねりが強いと浅くなりにくいことがある |

| 中潮 | 干満差は大潮より弱いが安定しやすい | 第二候補。干潮時刻と風の穏やかさを重視 | 満潮に近い時間はサンドバーが途切れやすい |

| 小潮・長潮・若潮 | 干満差が小さく、浅くなる時間が短い | 早朝・夕方に干潮が重なる場合のみ検討 | 無理せず別日の大潮・中潮を待つのが無難 |

宮古島は1日に2回の干潮・満潮が訪れる日が多く、同日内でより潮位が低い方の干潮を選びます。

「昼の最干潮」かつ「大潮〜中潮」が重なる日をベースに、ツアーの集合時間や移動時間を逆算するとスムーズです。

風向き波高うねりの判断

潮位が十分に低くても、強い向かい風や長周期のうねりが入るとサンドバーの輪郭が崩れ、水深が残りやすくなります。

予報では「風向・風速」「波高(うねり)」をセットで確認し、当日のポイント選定と安全確保をツアー催行側に委ねましょう。

気象・海象の最新情報は気象庁の予報ページで直前までチェックするのがおすすめです。

風速の目安

| 風速の範囲(m/s) | 体感と海面の状態 | ユニの浜の見え方・運用目安 |

|---|---|---|

| 0〜3 | ほぼ凪。水面は鏡のように滑らか | 最良。水色が濃く出てサンドバーの形が安定 |

| 4〜5 | さざ波と小さな白波が出始める | 可。写真は十分狙えるが一部に波紋が残る |

| 6〜7 | 白波が目立ち、吹き返しで水深が残りやすい | 条件次第。ツアー規定や現地判断を優先 |

| 8以上 | 明確な白波。視界や安全性に影響 | 見送り推奨。催行中止・変更の可能性が高い |

同じ風速でも「風向」がポイントの向きと合うと(向かい風)影響が大きくなります。

当日のエントリーポイントと風向の相性は、ツアーガイドの指示に従うのが安全です。

波高の目安

| 波高の範囲(m) | 海況の印象 | 写真映え・運用目安 |

|---|---|---|

| 〜0.5 | 非常に穏やか。うねりの影響は限定的 | 最良。透明度・色再現ともに高い |

| 0.5〜1.5 | 周期次第でうねりを感じる | 可。干潮のタイミングを厳密に合わせる |

| 1.5〜2.0 | 白波が入りやすく、浅瀬の形が崩れる | 難。安全最優先で代替案を検討 |

| 2.0以上 | うねり強く、離岸流リスクも増す | 見送り推奨。催行中止・延期の判断領域 |

波の影響は「波高」だけでなく「周期」にも左右され、周期が長いうねりは浅瀬に届きやすくなります。

潮位・風・波を同時に見て、無理のない日を選ぶことが、ユニの浜を最高の状態で楽しむ近道です。

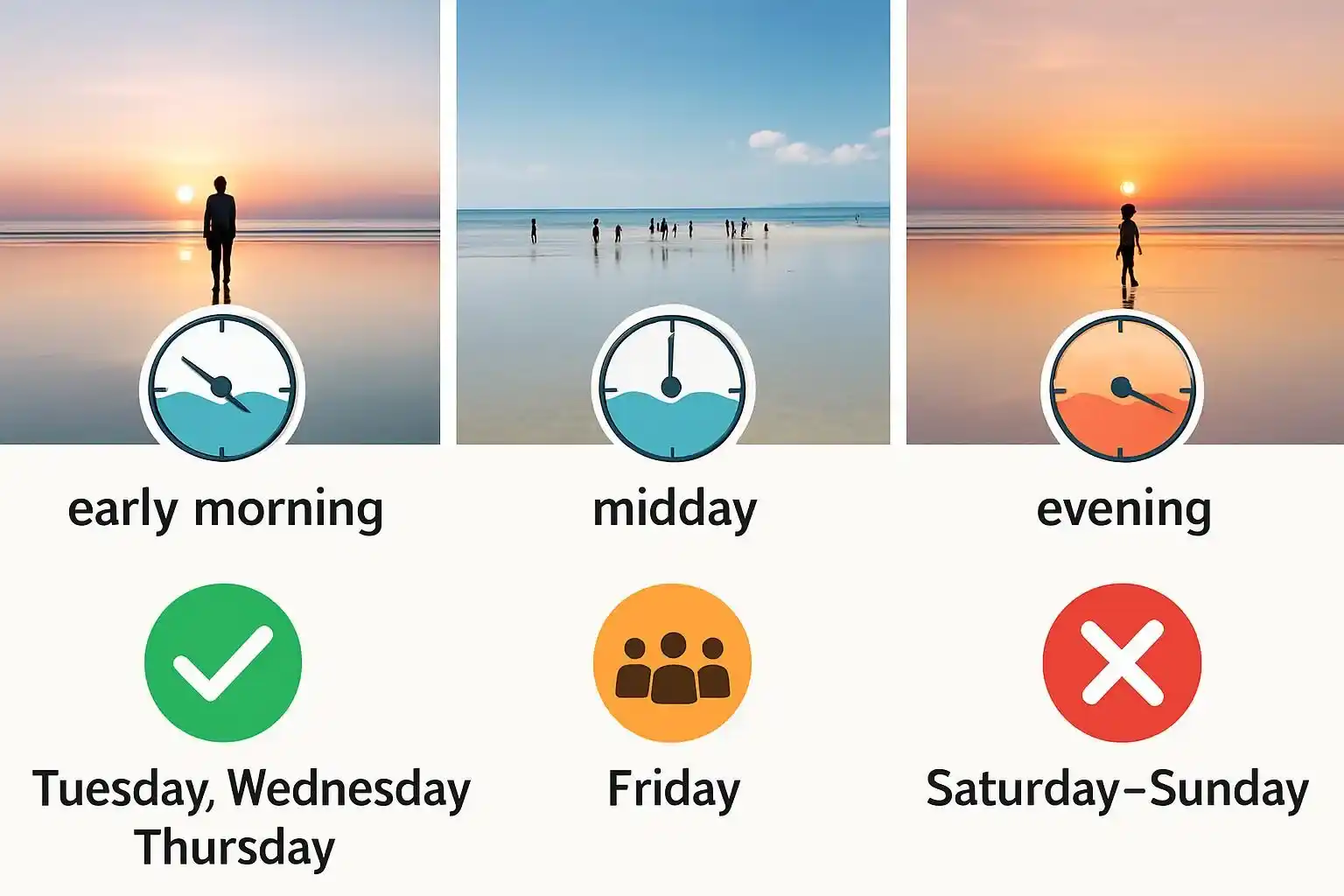

混雑回避のベスト時間帯と曜日選び

ユニの浜は干潮の前後にだけ出現する「時間限定のスポット」ゆえに来訪者の時間帯が集中しやすく、混雑は「干潮時刻」「曜日」「連休・休暇シーズン」に強く左右されます。

混雑回避の鍵は、最干潮をはさむ滞在枠をどう設計するかと、曜日・時期をどう選ぶかに尽きます。

以下では、早朝・日中・夕方の傾向を整理し、確実に空きやすい狙い方と注意点をまとめます。

| 狙い方 | 具体的な時間設計 | 混雑度の傾向 | 光と写真映え | 注意点 |

|---|---|---|---|---|

| 早朝の干潮(第1便狙い) | 最干潮の60〜90分前に現地到着→最干潮を挟み60分滞在→上げ始めで撤収 | 低い〜中 | ソフトな朝光、透明度が出やすい。風が弱い日が多く水鏡になりやすい | 暗所を含むため足元と視界に注意。集合時間が早い |

| 日中の干潮(ピーク帯) | 10:00〜14:00に最干潮が重なる日 | 高い | 逆光・順光ともに強いが人が写り込みやすい | ツアー定員が埋まりやすく、発着待ちが発生しやすい |

| 夕方の干潮(最終便狙い) | 最干潮の90〜60分前に到着→最干潮を挟み日没前に撤収 | 中 | ゴールデンアワー〜サンセットで海面が色づく。人出が徐々に減る | 日没後は視界低下。催行終了時刻があるため時間管理が必須 |

前提として、当日の潮位は海上保安庁の潮汐情報で最干潮時刻を確認し、風・天気は気象庁、日の出・日の入りは国立天文台でチェックします。

公式情報はこちら:海上保安庁「潮汐・海面水位の情報」、気象庁「宮古島市の天気」、国立天文台「こよみの計算」。

早朝の干潮を狙う

最も混雑を避けやすいのは「平日の早朝×最干潮の前後60〜90分」です。

早朝はツアーの第1便に参加する人が限られるため、ボートやSUPの隻数が少なく、映り込みや待機時間が最小化されます。

さらに朝は風が弱まりやすく、水面が凪いで「水鏡」になりやすいため、透明度と写真映えの両立が期待できます。

手順はシンプルです。

まず、訪問日のユニの浜最寄りエリアの最干潮時刻を海上保安庁の潮汐情報で確認し、最干潮の60〜90分前に砂洲へ到着できる第1便を予約します。

次に、日の出時刻を国立天文台で確認し、薄明の時間帯(ブルーアワー)から逆算して集合時間を調整しましょう。

朝光は柔らかく顔に影が出にくいので、人物と砂紋の両方が綺麗に写ります。

曜日は火〜木が狙い目です。月曜は週末滞在の最終日に当てる旅行者が残りやすく、金曜は週末入りで件数が増えがちです。

「火・水・木の第1便」×「最干潮の前後60〜90分」という組み合わせが、混雑・映り込み・風の三要素を最もバランスよく抑えます。

注意点として、集合が夜明け前後になる場合は足元が見えにくく、潮が上げに転じると水深が一気に変化します。

暗所での移動は避け、ライフジャケットの装着など基本的な安全管理を徹底しましょう(詳細の安全ルールは該当章を参照)。

夕方の干潮を狙う

日中のピークを避けたいが、早起きは難しいという場合は「最終便×夕方の干潮」が有効です。

日没前後のゴールデンアワーは色温度が低くなり、海と空がドラマチックに焼けるため、シルエットやリフレクションを活かした撮影に向いています。

最干潮の90〜60分前に到着→最干潮を挟み日没前に撤収という時間設計を基本に、ツアーの終了時刻に余裕を持たせてください。

夕方は風が弱まる日も多い一方、天候変化や積雲の発達でにわか雨が出やすいこともあります。

直前の気圧配置や降水・風の予報は気象庁で確認し、波高・うねりが強い日は無理をしない判断が重要です。

日没後の行動は視界が急激に落ちるため避け、ツアー催行会社の指示(撤収時刻や安全基準)を必ず守りましょう。

撮影面では、順光・逆光の両方を試す余裕があります。逆光では砂紋の立体感と水面のきらめきが強調され、順光では海のグラデーションが際立ちます。

人の写り込みを最小化するなら、他グループの位置と波打ち際の反射を見ながら構図を決めると効果的です。

連休と夏休みの回避テクニック

ゴールデンウィーク、海の日前後の三連休、夏休み(7月中旬〜8月下旬)、お盆、シルバーウィーク、春休みは、日中の干潮と重なると極端に混み合います。

これら繁忙期は「平日の第1便」または「平日の最終便」で最干潮の前後60〜90分だけを狙う短時間集中型に切り替えるのが有効です。

予約は早期に埋まるため、潮汐表で訪問候補日を先に確定→ツアー枠を先行確保→天気の微調整、という順序が成功率を高めます。

曜日選びの一般的な傾向は次のとおりです。

土日祝は終日混雑、月曜は連休最終日と重なると日中が混みやすい、金曜は午後〜夕方の増加傾向、火〜木は分散しやすく比較的落ち着きます。

どうしても週末しか動けない場合は、土日でも「夜明け直後の第1便」を狙うと混雑の影響を最小化できます。

| 曜日 | 混雑の傾向 | おすすめの狙い方 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 月 | 中(連休最終日と重なると高) | 第1便+早朝干潮 | 午前に集中しやすい |

| 火・水・木 | 低〜中 | 第1便/最終便いずれも有効 | 平日で分散しやすい |

| 金 | 中(午後〜夕方やや増) | 第1便優先、次点で夕方干潮 | 週末入りで後半が混みやすい |

| 土・日・祝 | 高 | 第1便一択(夕方は天候次第) | 日中帯は避けるのが無難 |

繁忙期特有の対策としては、(1)大潮・中潮で日中干潮に当たる日を避ける(早朝または夕方干潮の日を選ぶ)、(2)撮影目的なら同行人数を最小限にしてフレーム管理を容易にする、(3)滞在時間は「最干潮の前後」に絞り、入れ替わりの少ない時間帯を確保する、の3点が効果的です。

これらは天候や風向・波高の条件確認(気象庁)と組み合わせると、催行可否の読み違いを減らせます。

まとめると、混雑回避は「潮(最干潮の前後60〜90分)× 時間帯(第1便/最終便)× 曜日(火〜木)」の三点を押さえることが核心です。

アクセス完全ガイド

ユニの浜は沖合に現れる砂州(サンドバー)のため、基本的に陸路での直接アクセスはできません。

アクセスは海況・潮位・風向の影響を大きく受け、集合場所も当日のコンディションで変わることがあります。

必ずツアー事業者から指定された集合場所に車・タクシー・送迎で向かい、「ユニの浜」を目的地にして無理な進入や私有地を通る行為は避けましょう。

ツアー利用が安全な理由

ユニの浜は干潮時に出現する一時的な地形で、短時間で水位や波の状況が変わります。

ボートやSUP/カヤックでの接近には航路の選定、アンカリング位置、離岸流の把握、視程不良時の判断など専門的な知識が必要です。

ツアーでは、気象・海況のモニタリング、ライフジャケットや通信機器の携行、緊急時の救助体制、環境への配慮(サンゴ・海草帯の回避)といった安全管理が徹底されます。

加えて、集合場所の駐車・動線の手配や、潮位に合わせた時間調整が行われるため、初めての方でもスムーズです。

徒歩や単独の遊泳での到達は危険が高く、地元ルールにも反する場合があるため、ガイド付きツアーの利用がもっとも安全かつ確実です。

集合場所と駐車場の目安

集合場所は「伊良部島」「来間島」「池間島」などのビーチや港の周辺に設定されることが多く、当日の風向・波高・干満により変更されます。

多くの事業者は前日〜当日にGoogleマップのピンと注意事項を案内します。

集合場所は固定ではないため、予約確定後の最新案内を必ず確認し、案内のない場所へ勝手に集合しないことが重要です。

駐車は原則としてツアーが指定する「公設駐車場」または「指定駐車スペース」を利用します。

路上駐車、農道や私有地への無断駐車、橋上での駐停車(伊良部大橋・来間大橋・池間大橋)は厳禁です。

繁忙期は駐車スペースが埋まりやすいため、集合時刻の15〜20分前到着を目安に行動しましょう。

トイレ・更衣は各自で事前に済ませ、砂や海水の持ち込みに配慮して車内の防水対策を行うとスムーズです。

宮古空港 下地島空港からの移動

宮古島エリアは路線バスの本数が限られており、ツアーの集合時刻と合わないことが多いため、レンタカー・タクシー・ツアー送迎のいずれかが現実的です。

空港の基本情報は各公式サイトで確認できます(宮古空港ターミナルは宮古空港ターミナル株式会社公式サイト、下地島空港ターミナルは下地島空港ターミナル 公式サイト)。

関連記事:宮古島旅行の移動手段はレンタカー

| 出発 | 主な集合エリア(例) | 自動車の所要時間目安 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 宮古空港(MMY) | 平良市街(集合の中継地点になることあり) | 約10〜15分 | レンタカーやタクシーが手配しやすいエリア |

| 宮古空港(MMY) | 伊良部大橋 たもと(伊良部島側の集合に便利) | 約20〜30分 | 橋は無料通行。混雑時は流れが遅くなる |

| 宮古空港(MMY) | 来間大橋 たもと(来間島側の集合に便利) | 約20〜30分 | 夕方は夕景目当ての車で混雑することあり |

| 宮古空港(MMY) | 池間大橋 たもと(池間島側の集合に便利) | 約30〜40分 | 観光駐車場は台数に限りあり |

| 下地島空港(SHI) | 伊良部大橋 たもと(伊良部島集合の起点) | 約10〜15分 | フライト到着集中時はレンタカー送迎が混雑 |

| 下地島空港(SHI) | 平良市街 | 約25〜35分 | 橋経由。市街でタクシー手配がしやすい |

| 下地島空港(SHI) | 来間大橋 たもと | 約40〜50分 | 観光シーズンは時間に余裕を |

| 下地島空港(SHI) | 池間大橋 たもと | 約45〜60分 | 長距離移動のため燃料・休憩計画を |

移動手段ごとの向き・注意点は次のとおりです。

レンタカーは自由度が高く、集合変更にも柔軟に対応できるため最有力。繁忙期は在庫が不足するため、到着便が決まり次第すぐに予約を。

タクシーは台数や配車時間に余裕をみて、復路の手配も含めて事前相談が安心です。

路線バスは便数が少ないため、集合との時間が合う場合に限って現実的です。

ツアー送迎は対象エリア・時間帯の制約があるため、プラン詳細を要確認。

| 手段 | 向いているケース | 主な注意点 |

|---|---|---|

| レンタカー | 家族・グループ、複数スポットを周遊、時間変更に備えたい | 繁忙期は満車になりやすい/駐車は指定場所のみ/橋上の停車厳禁 |

| タクシー | 短時間の移動、免許がない、悪天候で運転を避けたい | 配車待ち時間・終車帯の割増に留意/集合場所周辺に待機場所がない場合あり |

| ツアー送迎 | 運転に不安、移動を任せたい、ホテルが送迎対象エリア内 | 対象ホテル・時間が限定される/前日までの申込必須が一般的 |

| 路線バス | 滞在費を抑えたい、集合時間とダイヤが合う | 本数が少ない/乗り継ぎが必要になる場合あり/復路の最終便時刻に注意 |

伊良部大橋・来間大橋・池間大橋は通行無料ですが、観光ピーク時は流れが遅くなります。

出発前に燃料(ガソリン)の残量を確認し、帰着時間が夕方〜日没にかかる場合は渋滞を見込みましょう。

集合場所のナビ設定は、ツアーから送られる地図リンクや正式名称を用い、似た名称のスポットや橋上に目的地設定をしないことがトラブル回避のコツです。

必要な持ち物と服装

宮古島のユニの浜は、海面と白砂が太陽光を強く反射するため、平年より紫外線・熱負荷を受けやすい環境です。

さらに、移動や待機を含めると直射日光と海風に長時間さらされます。

安全・快適・環境配慮の三つを満たす装備を用意することが、ベストシーズンを最大限に楽しむ前提条件です。

| アイテム | 用途・狙い | 選び方・仕様の目安 | 補足・代替 |

|---|---|---|---|

| ラッシュガード(長袖)/レギンス | 紫外線・クラゲ擦れ対策、体温維持 | UPF50+、フード付き・親指ホール付きだと手の甲も保護 | 薄手の長袖T+アームカバーでも代用可 |

| 帽子(つば広・ストラップ付き) | 頭部・顔面の直射回避、眩しさ軽減 | あご紐・首元フラップ付き、撥水・速乾素材 | バイザー+ネックゲイター併用も可 |

| サングラス(偏光) | 水面反射のグレア軽減、目の保護 | UV400、偏光レンズ、落下防止コード | クリップ式偏光フィルター(メガネ併用) |

| 日焼け止め | 露出部の紫外線防御 | SPF50+・PA++++、ウォータープルーフ、こまめに塗り直し | スティックタイプは手が汚れにくい |

| 冷感タオル/マイクロファイバータオル | 首元冷却、ドライ用 | 吸水速乾、塩分洗い流しやすい素材 | 手ぬぐいでも可(乾きやすさ重視) |

| 飲料+経口補水液 | 熱中症予防、水分・電解質補給 | 目安500ml〜1L/人、冷凍・保冷ボトルが便利 | 塩分タブレット併用 |

| マリンシューズ | サンゴ・岩・熱砂から足を保護 | つま先補強、滑り止めソール、ドレン(排水)穴付き | ビーチソックスは滑りやすい場面あり |

| ライフジャケット | 浮力確保、予期せぬ転落・うねり対策 | サイズ調整可、ベルト・股ベルトで密着固定 | 多くのツアーで貸与(必ず着用) |

| 防水バッグ(ドライバッグ) | 着替え・貴重品の防水 | 5〜10Lのロールトップ、シームシール構造 | 内袋にジッパーバッグで二重化 |

| スマホ防水ケース | 水没・落下防止、撮影 | IP68相当、ネックストラップ、フロート付き | 腕装着ポーチも有効 |

| アクションカメラ | 動画・広角撮影 | フローティンググリップ、スペアバッテリー | レンズ曇り止めインサート |

| レインウェア/ウィンドブレーカー | スコール・北風対策 | 薄手の防風・撥水、収納コンパクト | 冬季は薄手インナーを重ね着 |

| 船酔い対策 | ボート移動時の酔い予防 | 事前服用の酔い止め、空腹・満腹回避 | 酔いやすい人は耳栓・酔い止めバンド |

| 常備薬・絆創膏 | 軽微な擦過傷・体調不良に備える | 防水ケース入り、個人差に合わせて | 虫よけスプレーもあると安心 |

日焼け対策と熱中症対策

ユニの浜では、上空からの直射に加えて砂面・水面の反射が加算され、体感紫外線は陸上より高くなります。

出発前から対策をスタートし、ツアー中も「予防の継続」が重要です。

紫外線の強さは気象庁のUVインデックスで当日確認できます(気象庁 UVインデックス)。

熱中症リスクは環境省の暑さ指数(WBGT)で目安を把握しましょう(環境省 熱中症予防情報サイト)。

服装とアクセサリーの基本

肌の露出を減らすことが最も効果的な日焼け対策です。

UPF50+の長袖ラッシュガードとレギンスで体幹部と脚を覆い、つば広のハットと偏光サングラスで顔と目を守ります。

首・頬はネックゲイターやフェイスカバーを併用すると反射光にも強く、海風が強い日でもズレにくく快適です。

日焼け止めの使い方

露出する部位(顔、耳、うなじ、手の甲、足首など)へはSPF50+・PA++++のウォータープルーフを「出発30分前」に塗布し、汗や水で落ちた分を「2時間おき」を目安に塗り直します。

曇天や夕方でも紫外線は届くため、曇っているから塗らないという判断は避けましょう。

撮影機材を扱う場合は、手が滑らないスティックタイプやジェルタイプが扱いやすいです。

水分・電解質補給と休憩

高温多湿・強日射の宮古島では、水分だけでなくナトリウムなど電解質の補給が欠かせません。

経口補水液を携行し、喉が渇く前から少量ずつ継続的に摂取します。

めまい・吐き気・こむら返りの兆しがあれば直ちに日陰や風通しの良い場所で休み、無理をしないこと。

保冷ボトルやクーラーバッグがあると飲みやすさが保てます。

| 季節 | トップス | ボトムス | 追加アイテム |

|---|---|---|---|

| 春(3–5月) | 長袖ラッシュガード | ラッシュレギンス | 薄手ウィンドブレーカー(北風対策) |

| 夏(6–9月) | フード付ラッシュ+冷感タオル | レギンス or トレンカ | 経口補水液、首元の日焼け対策強化 |

| 秋(10–11月) | 長袖ラッシュ+Tシャツ重ね | レギンス | 薄手防風、夕方は羽織りを追加 |

| 冬(12–2月) | ラッシュ+薄手インナー | レギンス+ショーツ | ウィンドブレーカー、場合により薄手ダウン |

マリンシューズとライフジャケット

ユニの浜周辺は場所によりサンゴ片や岩場が点在します。

裸足は怪我や滑倒のリスクが高いため避け、グリップ力の高いマリンシューズを基本とし、ライフジャケットは必ず正しく着用します。

ツアーでは安全基準に沿った装備の貸与が一般的ですが、サイズとフィットの最終確認はご自身で行いましょう。

マリンシューズの選び方

つま先補強のあるモデルは不意の接触から指を守ります。

ソールは「滑りにくいラバー+適度な厚み(熱砂・小石対策)」が理想で、サイドやソールに排水孔があると乾きやすく快適です。

サイズは水中で緩みにくいジャストかややタイト目を選び、甲をストラップで固定できるタイプだと砂抜けも良好です。

ライフジャケットの着用とフィット

ベストタイプのライフジャケットを胴回りに密着させ、胸・肩ベルトをしっかり締めます。

股ベルトが付属する場合は必ず通し、浮上時に上半身から抜けないよう固定してください。

子どもは大人の装着を前提にサイズを選び、試着で顎が隠れないかを確認します。

ファスナー全閉・バックル全留め・ベルト余りなしが最低条件です。

防水バッグと撮影機材

移動ボートの飛沫や足元の濡れ、突然のスコールに備え、電子機器と着替えは完全防水と落下防止を両立させます。

「ロールトップのドライバッグ+個別の防水インナーポーチ」の二重化が失敗しない基本構成です。

防水バッグ・パッキング術

5〜10Lのロールトップは3回以上ロールしてからバックルで固定し、バッグ底に重い物、上層に頻用アイテム(タオル・飲料)を配置します。

濡らしたくない貴重品はジッパー袋で二重化し、空気を少し残してフロート代わりにすると紛失防止にも役立ちます。

スマホ・カメラの防水と落下防止

スマホはIP68相当の防水ケースに入れ、ネックストラップやリストストラップで常時接続。

アクションカメラはフローティンググリップやフロートケースで水没を防ぎます。

レンズ前面は水滴が残りやすいので、撮影前に真水で軽く洗い、マイクロファイバーでやさしく拭き上げると像面のにじみを抑えられます。

バッテリーとメンテナンス

高温下ではリチウムイオン電池の消耗が早まります。

モバイルバッテリー(10,000mAh程度)を防水ポーチで携行し、直射を避けましょう。

撮影後は機材を真水でリンスして塩分を落とし、完全乾燥させてからケースへ戻します。

塩分残留は腐食と故障の要因になるため、その日のうちの洗浄・乾燥を習慣化してください。

安全とルール

ユニの浜は、干潮時だけ海上に現れる細長いサンドバー(砂州)で、周囲はサンゴ礁と水路(チャネル)に囲まれています。

地形と潮汐の影響で海況が急変しやすく、見た目の穏やかさに反してリスクが高いポイントです。

事故を避けるための大原則は「単独行動をしない」「ライフジャケットを常時着用する」「無理な徒歩進入をしない」の3つです。

以下のルールと注意点を必ず確認し、安全第一で楽しんでください。

なお、現地では監視員やライフガードが常駐していないことが多く、救助まで時間がかかる前提で準備・判断する必要があります。

天気予報・潮位・風向/風速・波高などの海況情報は出発前に複数ソースで確認し、現地で少しでも不安があれば中止・撤退を選択してください。

個人で徒歩進入が危険な理由

ユニの浜は海岸線からの距離が近く見える一方、途中に深みや流れの強いチャネルがあり、干潮時刻や潮位差、風向によっては短時間で渡渉不能になります。

とくに大潮〜中潮の干満差が大きい日は潮流が増し、復路で取り残される事例が起きやすくなります。

「行けても帰れない」状況が最も危険です。

またユニの浜まで岸から数百メートルなるので個人でいくには現実出来ではないです。

いちばんおすすめのアクセス方法はボートで上陸ツアーです。

- 地形・潮流の落とし穴:サンゴ棚の切れ目(チャネル)は急に腰〜胸まで沈む深さがあり、離岸流や強い引き波が発生しやすい。

- 視認性の低下:風・波・雲で水面が荒れると水底が見えず、穴や段差、ウニ・岩礁を踏むリスクが上がる。

- 復路の潮位上昇:干潮を過ぎると一気に水位が上がり、10〜20分で渡渉ラインが消えることがある。

- 装備不足:浮力体(ライフジャケット)やマリンシューズなしでは、転倒・切創・刺傷が重症化しやすい。

- 救助の遅延:携帯電波が不安定な場所もあり、通報から救助到着までのタイムラグが大きい。

| 状況 | 主なリスク | 判断・回避策 |

|---|---|---|

| 干潮の前後30分を外す | 往復の水位上昇で帰還不可 | 往路は干潮の少し前、滞在は短時間、復路は干潮のドンピシャを過ぎないうちに撤退 |

| 風速6m/s以上・向かい潮/追い風 | 体温低下・転倒・視界不良 | 基準超えは入水中止。波高・風向も合わせ総合判断 |

| 曇天・夕暮れ・雨天 | 水底が見えずケガ増、帰路の迷い | 明るい時間帯に限定、ヘッドライト頼りの行動はしない |

| 単独行動 | 事故時の通報・救助遅延 | 必ず複数人で。計画を第三者に共有、帰還時刻の連絡徹底 |

徒歩での自己判断エントリーは避け、船・SUP・シーカヤック等でアプローチし、認可事業者のガイド指示に従うのが最も安全です。

緊急時は海上保安庁「118」、陸上の救急は「119」。通報時は「場所」「人数」「症状」「潮位/風」の情報を簡潔に伝えます。

危険生物 ハブクラゲ カツオノエボシ

宮古島の海では、夏場を中心に刺胞毒をもつクラゲ類が出現します。

特にハブクラゲ(主に6〜10月)とカツオノエボシ(季節を問わず流入することがある)は注意が必要です。

さらに、ガンガゼ(長い棘のウニ)、オニダルマオコゼ(擬態する有毒魚)、ゴマモンガラ(繁殖期に攻撃性が高まる)などもリスクとなります。

| 種類 | 出やすい時期 | 主な症状 | 応急処置の要点 | 予防のコツ |

|---|---|---|---|---|

| ハブクラゲ | 6〜10月(特に盛夏) | 激痛・ミミズ腫れ、まれに全身症状 | 安全な場所へ退避。こすらない。酢(食酢)を静かにかけて刺胞の発射を抑制。ピンセット等で触手を除去。痛みは温水(40〜45℃)で緩和可。重症は速やかに救急へ | 薄手のウェットやラッシュガード+レギンス、マリンシューズを着用。夜明け直後や濁り時は特に警戒 |

| カツオノエボシ | 通年で流入の可能性 | 電撃のような痛み、発赤・線状痕 | 酢は使用しない。海水で洗い流し、手袋やカードで触手を除去。温水(40〜45℃)で痛み緩和。広範囲・呼吸困難は救急要請 | 青紫の浮き袋状体を見たら入水しない。風上からの漂着に注意 |

| ガンガゼ(ウニ) | 通年 | 刺入による激痛、感染の恐れ | 無理に深部の棘を抜かない。洗浄・消毒、温水で痛み緩和。医療機関受診 | 岩場・サンゴ上では飛び跳ねない。厚底のマリンシューズ必須 |

| オニダルマオコゼ | 通年(浅場に擬態) | 強い痛み・腫れ、全身症状の可能性 | 安静保温。温水で痛み緩和。緊急受診 | 手をつかない・座らない。手袋着用でも触れない |

| ゴマモンガラ | 春〜夏(繁殖期) | 威嚇・咬傷 | 慌てず後退。出血は圧迫止血・洗浄 | 巣の上空を横切らない。餌付けしない・近寄らない |

共通の注意点として、刺傷時は「こすらない」「真水をかけない(刺胞が作動する場合がある)」が基本です。

強い痛み・広範囲の腫れ・吐き気や息苦しさなど全身症状がある場合は、ためらわずに118/119へ連絡し医療機関を受診してください。

環境保全 サンゴを傷つけない

ユニの浜はサンゴ礁に囲まれた脆弱な海域にあります。

サンゴは石のように見えても生き物で、一度の踏みつけや接触が白化・破損につながり、回復に長い年月が必要です。

自然のままの景観を未来に残すため、以下の行動基準を守ってください。

- サンゴ・岩・海藻帯の上に立たない/座らない/手をつかない(浮力確保と中性浮力の練習を)。

- 浅瀬ではフィンキックで砂を巻き上げない(サンゴの光合成を妨げます)。

- 野生生物に触れない・追わない・餌付けしない(行動異常や生態系破壊の原因)。

- 貝殻・サンゴ片・生物の採取はしない(持ち出し禁止エリアや漁業権に抵触する場合があります)。

- ゴミは必ず持ち帰る。マイクロプラスチック化を防ぐため、破損しやすいものは持ち込まない。

- 日焼け対策はまず衣服(ラッシュガード/タイツ/帽子)で。必要最小限のサンスクリーンを露出部にのみ使用。

- アンカー(いかり)や器材はサンゴに当てない。休憩は砂地のみで行う。

| 行動 | ルール | 理由 |

|---|---|---|

| エントリー・上陸 | 砂地のルートを選び、サンゴ帯を避ける | 踏圧や接触による白化・破損を防ぐ |

| 遊泳・撮影 | 体の一部をサンゴに触れさせない。ポーズは水中で静止 | 接触ダメージと濁りを抑える |

| 飲食・ゴミ | 包装材の飛散防止、全量持ち帰り | 海洋ごみ・マイクロプラスチック化の防止 |

| 生物との距離 | 自発的に近づかない・追わない・餌付けしない | ストレス回避と自然な行動の維持 |

ツアーに参加する場合は、事業者から提示される「海域での行動規範」や「自然環境の取り扱い」に関するブリーフィングを厳守してください。

安全はあなた自身と仲間を守るだけでなく、ユニの浜の貴重な自然を守る最も確実な方法です。

関連記事:サンゴについて

写真映えのコツ

ユニの浜は、干潮前後に現れる白い砂州と、遠浅に広がる「宮古ブルー」のコントラストが主役です。

写真映えの鍵は、潮位(砂州が出ているか)・光の向き(順光/逆光/サイド光)・風の強さ(波紋や鏡面反射)・構図(水平線と砂州のライン)の4点をコントロールすること。

撮影前に日の出/日の入りと太陽高度は国立天文台「こよみの計算」で、干潮時刻は海上保安庁「潮汐推算」で確認しておくと、狙い通りの光と水位を選べます。

風が弱い日(体感でそよ風程度)ほど水面が滑らかになり、砂州のエッジがくっきりします。

人の足跡が画面に入りやすい場所なので、構図を決める前に進行方向を決め、なるべく未踏のラインを温存するのもコツです。

| 時間帯/天候 | 狙いどころ | 光の向きの目安 | 推奨設定・機材 | 注意点 |

|---|---|---|---|---|

| 夜明け前〜朝日直後(ブルーアワー/ゴールデンアワー) | 柔らかな空のグラデーションと静かな水面反射、人物シルエット | 逆光〜サイド光 | 露出補正−0.3〜−1EV、WB「太陽光」または「曇天」、RAW+HDR、レンズフード | フレア/ハレーション対策。逆光では被写体の黒つぶれに注意 |

| 午前(9〜11時) | 順光で「宮古ブルー」を最大限に。砂州の白さ強調 | 順光 | CPL(偏光)フィルター、コントラスト弱め、彩度控えめ、4:3で解像感重視 | CPLは太陽に対し90°で効果大。超広角では空のムラに注意し回転量を調整 |

| 正午前後(トップライト) | 水中の模様・砂紋の写り込み、透明度表現 | トップ光(ほぼ順光) | シャドウ持ち上げ、露出+0.3EV、偏光弱め、NDでシャッター速度調整 | 硬い光で人の影が強く出る。人物は日陰や帽子で目元の影対策 |

| 夕方(ゴールデンアワー〜日没)/薄曇り | 柔らかな肌色、長い影、ドラマチックな雲と海の色変化 | サイド光〜逆光 | 露出−0.3EV、WB「曇天」や手動6000–6500K、シルエット構図、連写 | 日没後は急速に暗くなるためISOノイズに注意。三脚/手ぶれ補正を活用 |

順光逆光の使い分け

ユニの浜で色を強く見せたいなら順光、立体感やドラマを出したいなら逆光/サイド光が有効です。

順光は海の微細な濁りや波の白が目立ちにくく、「宮古ブルー」と白砂のコントラストが最もクリーンに出ます。

逆光は人物やボードをシルエットにして空のグラデーションを活かせます。

水面の透過光でエメラルドの縁取りが生まれるため、逆光時は露出を−0.3〜−1EVにしてハイライトを守り、暗部は後処理/スマホのHDRで持ち上げると破綻しにくいです。

強いフレアはコントラストを崩すので、レンズフードや手でレンズをわずかに日傘のように覆い、不要な光をカットします。

サイド光は砂紋や足跡、波の陰影が際立ち、立体感が増します。

砂州のカーブやリーディングラインを水平線に対して斜めに配置し、三分割法で空・海・砂のバランスをとると画面にリズムが生まれます。

水平線は必ず水平に。超広角では端の歪みで水平が湾曲しやすいため、地平線は画面中央寄りに置くと自然です。

CPL(偏光)フィルターは表面反射を抑え、水中の砂紋やターコイズの層を見せるのに最適。

ただし、太陽に対し約90°で効果が最も強く、超広角レンズでは空に濃淡のムラが出やすいので、「最大効果」ではなく「ムラが出ない最小限」まで回転量を戻すのがコツです。

スマホ用クリップCPLでも効果は十分体感できます。

色表現はWB(ホワイトバランス)でコントロールします。

昼の順光では「太陽光(約5200–5600K)」で自然、夕方の逆光では「曇天」や手動で6000–6500Kにすると暖かい海と空の移ろいが出ます。

編集前提ならRAW+JPEGで保険をかけましょう。

無風〜微風(目安として風速2m/s前後以下)では「鏡面」になりやすく、空の雲が水面にきれいに映ります。

鏡面狙いのときは自分の足元から水面を乱さないよう、立ち位置を決めてから静かにフレーミングを。

人を入れる場合は、砂州のカーブの外側に小さく配置するとスケール感が強調され、被写体の視線は海の抜け方向へ。

足元のサンゴ片や生き物は動かさず、前景ボケには流木や自分の手など、環境に負荷のない要素を使います。

スマホ撮影では、AE/AFロックで露出とピントを固定し、ハイライト(空)側で一段暗めに合わせてから必要に応じてシャドウを上げると破綻しづらいです。

パノラマ/超広角は砂州の形状をダイナミックに見せられますが、人物が端に来ると不自然に伸びるため中央に配置し、動きのある波紋は連写か短い動画で押さえると「躍動感のあるカット」が得られます。

ドローン撮影の注意点

ドローンは俯瞰で砂州の造形と浅瀬のグラデーションを描く最強の選択ですが、運用前に法規・空域・安全の3点を必ず確認してください。

日本国内では機体登録、夜間・目視外・人/物件から30m未満など一部飛行は許可・承認が必要で、空港周辺や上空150m以上などの空域は原則飛行禁止です。

最新のルールは国土交通省「無人航空機の飛行ルール」を確認し、地図で空域をチェックの上、必要な手続きを行いましょう。

離発着は人や他の来訪者、サンゴ/生物から十分離れた安全な平坦地で。砂の吸い込みを避けるためランディングパッドを用意し、プロペラのダウンウォッシュで砂や海水を巻き上げないよう推力を最小限に。海上では障害物センサーが誤作動する機体もあるため、ホバリング安定性を事前にテストし、RTH高度/帰還地点を確実に設定します。

塩害対策としてフライト後は機体を淡色の柔らかい布で拭き、ポート類の水分を除去します。

風は上空ほど強くなります。小型機では概ね風速8〜10m/sを超えると挙動が不安定になり、対地速度が大きく落ちます。

往路追い風・復路向かい風を想定し、バッテリーは50%を切る前に帰投する運用を徹底するとロストリスクを下げられます。

夏季は端末・バッテリーの熱ダレにも注意し、日陰でのセットアップとクールダウンを挟みます。

構図は真俯瞰(トップダウン)で砂州の輪郭を幾何学的に切り取り、45度前後の俯角で海の奥行きと空の雲量を取り入れると立体感が出ます。

偏光/NDフィルターを組み合わせ、動画ではフレームレートの2倍程度のシャッター速度(例:30fpsなら1/60秒)を目安にすると自然なモーションブラーが得られます。

人や船舶は30m以上の距離をとり、プライバシーに配慮して上空からのクローズアップは避けましょう。

ツアー参加中に飛ばす場合は、催行会社の許可と指示に必ず従ってください。

最後に、ドローンでも地上カメラでも共通するのは、「干潮のタイミングを的確に掴み、風・光・構図を一枚ごとに意図して選ぶ」こと。

太陽と潮汐の事前チェックだけで写真の歩留まりは劇的に上がります。

日の出/日の入りの確認には国立天文台、潮位の把握には海上保安庁の潮汐情報が有用です。

よくある質問

子連れで行けるか

ユニの浜は干潮時にだけ現れる砂洲で、波打ち際が浅く見えても潮位と風向き・うねり次第で急に環境が変化します。

子連れでも参加可能なツアーは多いものの、年齢・体格・泳力に応じた安全管理が欠かせません。

基本はボートやSUP・カヤックなどのツアーを利用し、ライフジャケットとマリンシューズを必ず着用しましょう。

個人での徒歩進入や無理なシュノーケリングは危険です。

年齢別の参加目安

以下は一般的な傾向です。実際の受け入れ条件は主催会社の規定に従ってください。

| 年齢層 | 参加の一般目安 | 装備 | 注意点 |

|---|---|---|---|

| 未就学児 | 保護者同伴で浅瀬滞在中心の短時間ツアーが目安 | ライフジャケット、マリンシューズ、長袖ラッシュガード、帽子 | 抱っこや手つなぎ必須。強風・高波・雷の可能性がある日は見送り |

| 小学生 | 干潮の時間帯での上陸ツアーが現実的。泳力により水遊び可 | 上記に加えゴーグル等。保冷ボトルでこまめに水分補給 | 遊びに夢中になりやすいので滞在時間を短めに管理 |

| 中高生 | SUP・シュノーケル同行ツアーも選択可(条件は各社確認) | ライフジャケット必須。フィンはインストラクター指示に従う | うねりや離岸流の説明を理解し、単独行動をしない |

子ども連れの装備・持ち物

子どもの皮膚は紫外線と水温変化の影響を受けやすいため、長袖ラッシュガード、ラッシュパンツ(またはレギンス)、撥水のつば広帽、ライフジャケット、マリンシューズ、予備のタオル、飲料(電解質含む)、日焼け止め、簡易の防水バッグを用意しましょう。

ハブクラゲやカツオノエボシなど危険生物への対策として、肌の露出を減らし、見慣れない漂着物に触れないことが重要です。

刺傷時は速やかに海から上がり海水で洗い流して安静にし、必要に応じて医療機関へ。

ベストシーズンでも「干潮の時刻」と「風・波・うねり」の条件が揃う日・時間帯を選ぶのが子連れの安全の基本です。

予約と当日の流れ(混雑回避)

日中の高温や混雑を避けやすいのは早朝または夕方の干潮。

ゴールデンウィークや夏休みなどは特に埋まりやすいため、数日前までにツアーの残席・集合場所・駐車場の有無を確認します。

当日は気象庁の最新情報で風や雷注意報、高波の見込みをチェックし(気象庁)、主催者からの催行可否連絡を待ちましょう。

雨天でも開催されるか

小雨程度で風・波が穏やかな場合は催行されることがあります。

一方、雷や強風、高波・うねり、視界不良が見込まれる場合は中止や内容変更になるのが一般的です。

判断は現地の海況と安全基準に基づくため、主催会社の指示に従ってください。

開催判断の考え方

開催可否は総合判断です。具体的には、風(向き・強さ)、波高、周期(うねり)、降雨による視程、落雷の危険、潮位(干潮時刻との重なり)、参加者の年齢構成と経験など。

特にユニの浜では、干潮でも風向きやうねりが合うと浅瀬に波が乗り上げやすくなるため、無理は禁物です。

| 天候・海況 | 一般的な対応 | 確認ポイント |

|---|---|---|

| 小雨・弱風・うねり弱 | 内容を調整して開催のことあり | 雷予報の有無、視程、潮位と風向きの組み合わせ |

| 雷の可能性 | 原則中止 | 雷注意報や雷レーダーの動向 |

| 強風・高波・うねり強 | 中止または別プランへ変更 | 波浪予想、風向が浅瀬へ吹きつけるか |

| 視界不良(豪雨・霧) | 安全確保が困難なため中止が多い | 見通し、航行安全、集合・離岸の可否 |

事前の確認先とチェックリスト

前日〜当日は、最新の気象・海況情報(気象庁)、海の安全情報(海上保安庁「海の安全情報」)、潮汐(潮汐推算|海上保安庁)を確認。

主催会社の最終案内(集合時間・服装・持ち物・催行可否)に必ず目を通し、雷・強風・高波の恐れがある場合は無理せず日程変更を検討しましょう。

キャンセル・日程変更のコツ

キャンセル料や時間変更の扱いは各社で異なります。

連休・夏休みは振替枠が限られるため、最初の予約段階で代替日候補を確保しておくと安心です。

雨具(薄手のレインジャケット)や防水バッグを備えつつ、体温低下を避けるために休憩をこまめに取りましょう。

ベストシーズン以外の楽しみ方

ベストシーズン外(冬季や梅雨時期など)でも、干潮のタイミングと穏やかな風・波が重なれば上陸やフォトツアーを楽しめることがあります。

水温や体感温度が下がる季節は防寒・防風対策を補強し、滞在時間を短めに設計すると快適です。

季節ごとの楽しみ方と注意点

| 季節 | 見どころ・長所 | 注意点 | 推奨装備 |

|---|---|---|---|

| 春(風が強まりやすい時期あり) | 空気が澄みやすく写真映え。混雑は夏より緩やか | 向きによっては強風でうねりが入りやすい | 防風シェル、長袖ラッシュガード、マリンシューズ |

| 梅雨(概ね5〜6月) | 小雨で人が少ない日を狙えば貸切感 | 豪雨・雷や視界不良時は中止。蒸し暑さと熱中症に注意 | 軽量レインジャケット、帽子、こまめな水分・塩分補給 |

| 夏(繁忙期) | 日照時間が長く、干潮と日中が重なる日も多い | 直射日光・紫外線が非常に強い。混雑と高水温、危険生物にも注意 | 長袖・長脚のUVウェア、日焼け止め、日傘、冷感タオル |

| 秋 | 日差しが和らぎ、夕景フォトが狙いやすい | 台風通過後のうねりが残る場合あり | 防風シェル、ライフジャケット、予備の防水バッグ |

| 冬 | 混雑が少なく静かな海景色を楽しみやすい | 北風で体感温度が低下。海遊びは短時間で | 防寒インナー、風よけ、手足の保温、温かい飲み物 |

季節に関わらず、干潮と風・波・うねりの三条件がそろう時間帯を選ぶことが、ユニの浜を安全に満喫する最重要ポイントです。

代替プラン(海況が悪い日の過ごし方)

海が荒れてユニの浜に行けない日は、屋内・陸域コンテンツに切り替えると安心です。

例として、海況に左右されにくい見学施設やガーデン、島内の文化スポットの散策など。

撮影と体感温度対策

曇天や小雨でも、砂洲の白と海の青は露出を整えることで印象的に撮影できます。

順光では海色がクリアに、逆光では水面の煌めきが映えます。

レンズ・スマホの防水対策、予備バッテリー、防滴ケースを用意し、風が強い日はストラップを活用。体感温度が下がる季節は防風・防寒を優先し、滞在をこまめに区切りましょう。

まとめ

結論:ユニの浜のベストシーズンは概ね4〜10月。

水温と日照が安定し、干潮に重ねれば白い砂州が最も美しく現れやすい。

狙いは大潮〜中潮の干潮前後で、潮位が低いタイミングを選ぶこと。

混雑回避は平日、早朝または夕方の干潮が有効。

GW・夏休み・連休は外す。出発前に気象庁や海上保安庁の潮汐表(宮古島=平良など)と、風・波の予報を必ず確認し、無理をしない。

アクセスは徒歩進入を避け、ガイド付きのボート/SUPツアーが安全。

ライフジャケットとマリンシューズ、日焼け・熱中症対策は必携。

ハブクラゲやカツオノエボシへの注意も忘れず、サンゴや生物に触れない。

写真は順光で海色、夕方逆光でシルエットが映える。

ドローンは航空法を遵守し、空港に近い海域があるため飛行可否と手続きを事前確認。

以上、潮×天候×時間帯×ツアー装備を揃えることが最適解。

コメント