宮古島で相次ぐ水難事故を防ぐために、何が起き、どこが危険で、どう対策すべきかを一つにまとめました。

最新の事故ニュースと傾向、与那覇前浜・砂山ビーチ・吉野海岸・新城海岸・イムギャーマリンガーデン、来間島・池間島・伊良部島・下地島など高リスクスポットの注意点、シュノーケリング・ダイビング・SUP・カヤック・遊泳別のリスク、月別や連休・夏休みの季節性、台風・強風・高波・うねり・離岸流やリーフエッジ/リーフカレントの影響を解説。さらに、ライフジャケットとウェットスーツ、フロート・ホイッスル・防水スマートフォンの装備、バディシステムと監視員遵守、離岸流対処、子ども・初心者の管理、公認ガイドやライフセーバー常駐ビーチの使い方、ハブクラゲ・カツオノエボシ等の危険生物対策、119・110・宮古島海上保安部への通報要領と一次救命・AED、事業者の安全配慮義務や保険など法的ポイント、信頼できる公式情報源の活用まで網羅。

結論として、装備の徹底・海況判断・単独行動の回避が事故の主要因を大きく減らす実践策です。

はじめに 宮古島で増える水難事故の現状と課題

宮古島は与那覇前浜や砂山ビーチ、吉野海岸、新城海岸、イムギャーマリンガーデン、来間島・池間島・伊良部島・下地島周辺など、多彩なビーチと透明度の高い海で知られ、シュノーケリングやSUP、カヤック、ダイビングといったマリンレジャーが年間を通じて人気です。

一方で、離岸流やリーフエッジ(外洋と接するサンゴ礁外縁)、強風・高波・うねりといった自然条件が重なると、短時間で危険な状況に陥ることがあります。

公的機関による注意喚起や報道が継続していることからも、宮古島を含む沖縄周辺での海浜・海上レジャーに伴う水難事故への予防は喫緊の課題です。

参考情報として海上保安庁 第十一管区海上保安本部、気象庁、沖縄気象台、宮古島市、沖縄県警察などの公式情報が有用です。

本章では、宮古島の海の特性とリスク、検索意図に合致する本記事の目的、対象読者、用語の整理、そして課題の全体像を先に共有し、続く章で最新ニュースや統計、具体的な安全ルールへと体系的につなげます。

本記事の目的と検索意図の整理

「宮古島 水難事故」を検索する人は、最近の事故の傾向や場所、原因、季節性を把握し、具体的な予防策や現地で役立つ実践的な安全ルールを知りたいという意図が中心です。

本記事は、その意図に応え、最新の公的発表・報道で確認できる事例整理、再発防止に資する共通点の抽出、高リスクの地形・海況の理解、シュノーケリングをはじめとするアクティビティ別の対策、さらに信頼できる情報源への導線を提供します。

断片的なニュースの寄せ集めではなく、事故の背景にある「海況・装備・行動・体調・地形」の相互作用を俯瞰し、旅行前から現地滞在中まで活用できる安全知識をワンストップで得られることを目的とします。

宮古島の海況・地理的特徴がもたらすリスク

宮古島は外洋に面しつつリーフ(サンゴ礁)に囲まれる海域が多く、干満差や風向・うねりの入り方で海況が大きく変化します。

リーフ内は一見穏やかでも、リーフエッジ付近や切れ目(リーフの切れ間)では強い流れが発生しやすく、離岸流に引かれると短時間で沖に流されます。

橋周辺(来間大橋・池間大橋・伊良部大橋)では地形的に潮流が加速し、SUPやカヤック、素潜りのコントロールを難しくします。

台風接近・通過後はうねりが長く残ることがあり、晴れて風が弱まっても海面下で危険が続く場合があります。

典型的な危険要因の組み合わせ

よくみられるのは、風向きに対して開いた湾やリーフの切れ間からうねりが入り、満潮に向かう時間帯にリーフ内の水位が上がって沖向きの流れが強まるケースです。

そこに単独行動やライフジャケット未着用、疲労や体調不良、過信による遠泳・リーフエッジ接近が加わると、救助までの時間が延び重篤化しやすくなります。

現地判断の難しさ

同じビーチでも風向・風速、波高、周期、潮位で安全度が刻々と変わります。

視認しづらい離岸流や、見た目より速い潮流、サンゴや岩場による負傷リスクは、初来島者や初心者にとって判断が難しいため、客観的な予報・警報と現地の規制・監視体制を併用した意思決定が不可欠です。

信頼できる公的情報源と活用の前提

海況・気象・規制の確認は、公的機関の一次情報へのアクセスが基本です。

日々の計画立案と当日の可否判断に対して、以下の情報源を組み合わせて参照することを推奨します。

| 機関 | 主な内容・用途 | 公式リンク |

|---|---|---|

| 気象庁 | 警報・注意報、海上予報、台風情報、波高・うねり・風向風速の見通し | 気象庁 公式サイト |

| 沖縄気象台 | 沖縄地方向けの詳細解説、ローカルな気象情報 | 沖縄気象台 |

| 海上保安庁 第十一管区海上保安本部 | 沖縄周辺海域の安全情報、事故・行方不明の発表、注意喚起 | 第十一管区 海上保安本部 |

| 海上保安庁 海洋情報部 | 潮汐・海流・海図等の基礎データ、海の安全情報 | 海上保安庁 海洋情報部 |

| 宮古島市 | 地域の注意喚起、施設・ビーチ利用情報、災害時の案内 | 宮古島市 公式サイト |

| 沖縄県警察 | 水難事故防止に関する周知、緊急時の対応窓口に関する案内 | 沖縄県警察 |

計画段階では予報と潮汐、当日は最新の警報・注意報と現場の掲示・監視員の指示の「両方」を確認することが、宮古島での水難事故リスクを下げる第一歩です。

対象読者と前提スキル

対象は、宮古島を訪れる個人旅行者・家族連れ・インバウンド旅行者、シュノーケリングやSUPなどライトな海遊びをする初級者、セルフで潜る中級者、そしてツアー事業者や安全管理担当者です。

読者は泳力に差がある前提で、ライフジャケットやフロートの使用、バディシステム、現地ルールの順守を共通の基礎として扱います。

用語の整理(本記事での定義)

「水難事故」は海浜・海面での溺水、漂流、転覆、衝突、打撲・切創など、救助や医療対応を要する事案を指します。

「離岸流」は岸から沖に向かう強い流れ、「リーフエッジ」はリーフ外縁で外洋と接する帯域、「バディシステム」は互いの監視と救助を前提に二人以上で行動する安全原則です。

これらの用語は、後続の事例や対策の理解に直結します。

現状の課題と本記事のアプローチ

課題は大きく、(1) 海況の急変に対する判断不足、(2) ライフジャケット未着用やフロート不携行など装備の不足、(3) 単独行動や遠泳など行動面のリスク、(4) 監視体制が限られる無人ビーチの利用、(5) 旅行中の疲労・体調不良や熱中症の看過、に集約されます。

これらは単独ではなく組み合わさって重篤化します。

本記事では、最新の公的情報に基づいた事例の共通点を可視化し、季節・時間帯・海況・地形ごとの注意点を整理します。

さらに、初級者にも実行可能な安全ルールと装備選び、現地での判断フレーム、信頼できる情報源へのアクセス方法を提示し、旅行前から現地・当日の実践までを一気通貫でカバーします。

最新ニュース 宮古島の水難事故事例まとめ

本章では、近年(主に2023〜2024年)の公的発表および主要メディア報道を確認して抽出できる「宮古島周辺の水難事故のニュース動向」を、場所・アクティビティ・要因の観点から整理します。

現地の最新状況は日々変化するため、出発前と当日の海況確認には、海上保安庁(第十一管区)や沖縄気象台などの公式情報を必ず参照してください(例: 海上保安庁 第十一管区海上保安本部、沖縄気象台、NHK NEWS WEB 沖縄、沖縄タイムス、琉球新報)。

直近の事故の傾向と特徴

報道や公式発表に基づくと、宮古島ではシュノーケリング中の溺水・行方不明、強風下のSUPやカヤックの流出、海況悪化(うねり・高波)に伴う遊泳中の事故が繰り返し取り上げられています。

単独での入水・ライフジャケット未着用・リーフエッジや離岸流の警戒不足といった「ヒューマンファクター」が重なると、救助までの時間が延びやすいことが特徴です。

| ニュースで目立つ場面 | 背景となる条件 | 参照の出典例 |

|---|---|---|

| シュノーケリング中の溺水・意識消失 | リーフ内外の境目(リーフエッジ)や離岸流、うねりの増大、単独行動や監視不在 | 第十一管区海上保安本部、NHK沖縄の各報道 |

| SUP・カヤックの風下流出 | 南東風・北風の強風、オフショアでの操作不能、ライフジャケットやリーシュ未装着 | 第十一管区の注意喚起 |

| 高波・台風通過後の海況誤認 | うねりの残留、岸近くの急な落ち込み、サーフゾーンの波力 | 沖縄気象台の海上警報・注意報 |

| 夕方〜日没前の救助要請 | 視界低下・冷え・疲労の蓄積、帰着遅延 | 沖縄タイムス、琉球新報 |

事故発生の速報や注意喚起は、管区海上保安本部や警察・消防、地元メディアが迅速に発信します。

「警報・注意報」「波浪・強風」「うねり持続」「離岸流注意」といったキーワードが発表・見出しに含まれている場合、入水可否の判断基準を一段と保守的に設定するのが安全です。

発生場所の特徴 与那覇前浜 砂山ビーチ 吉野海岸 新城海岸 イムギャーマリンガーデン 来間島 池間島 伊良部島 下地島

宮古島エリアは透明度が高い一方、外洋に開いた地形やリーフが多く、風向・潮位・うねりの影響が顕著です。

以下はニュースで言及されやすい主なエリアの「地形・海況上の特徴」と「留意点」の整理です。

最新の可否判断は公式情報を参照してください(沖縄気象台、第十一管区海上保安本部、宮古島市)。

| エリア | 地形・海況の特徴 | ニュースで繰り返し指摘される留意点 |

|---|---|---|

| 与那覇前浜 | 遠浅の砂浜だが潮位や風向で流れが変化。人が多いピーク時は見失いリスク | 沖・チャンネル付近の流れ、風が強い日のフロート・子どもの流出 |

| 砂山ビーチ | 外洋に面し、波打ち際の砕波・巻き波が強くなる条件が多い | 高波・離岸流・強いショアブレイクで転倒・流出が生じやすい |

| 吉野海岸 | リーフ内のサンゴ礁エリア。リーフエッジは流れが速い | 干満差で浅深が変わり、エッジ接近時の流出・擦過傷 |

| 新城海岸 | 穏やかな時間帯もあるが、うねりで視界と浮力コントロールが悪化 | 初心者の単独シュノーケリング中の疲労・パニック |

| イムギャーマリンガーデン | 入江内は比較的穏やか。外洋への水路部は潮流が速い | 水路側への接近・通過時の引かれ(吸い出し) |

| 来間島(橋周辺) | 橋脚周辺は流速が上がり、ボート交通もある | 遊泳・小型艇での接近は流出・接触事故の危険が高い |

| 池間島(池間大橋周辺) | 海峡部で潮汐流が強い。風と潮が同方向で流速増 | SUP・カヤックの制御不能・長距離流出 |

| 伊良部島 | 外洋に開く浜やリーフが多く、うねりの影響を受けやすい | リーフ外への流出、岩礁帯での転倒・負傷 |

| 下地島 | 潮通しが良いポイントが多く、急な深場や落ち込み | ダイビング・スノーケリングともに潮流見誤りでの漂流 |

地名が同じでも入水点により海況は大きく異なります。

「同じビーチでも昨日は大丈夫だった」がそのまま今日の安全を保証しない点が、直近の事故報道からも読み取れる重要な教訓です。

アクティビティ別の事例 シュノーケリング スキューバダイビング SUP カヤック 遊泳

活動別に報道で目立つシナリオを整理します。

具体的な可否判断・装備要件は最新の海況・ガイドの指示・監視体制に従ってください。

| アクティビティ | ニュースで多い典型シナリオ | 主な予防の要点 | 参考情報 |

|---|---|---|---|

| シュノーケリング | 単独でリーフエッジへ接近し離岸流に乗る/高齢者の体調急変 | バディ・見張り役・ライフジャケット・フロート、エッジに近づかない | 第十一管区、NHK沖縄 |

| スキューバダイビング | 急変する潮流・うねりでの浮上地点逸脱、疲労・減圧管理の不備 | 海況判断・エントリー可否の厳格化、サーフェスマーカー携行 | 海上保安庁 |

| SUP | 強風で沖へ流され通報、日没接近で救助が難航 | リーシュ・PFD常用、風向風速と回収計画、オフショア回避 | 第十一管区の注意喚起 |

| カヤック | 橋周辺や海峡部での横流れ・転覆、通信手段喪失 | 航路・潮流の事前確認、自己救助訓練、防水通信 | 沖縄県警の発表・広報 |

| 遊泳 | 台風通過後の高波・うねり残りでの転倒・流出 | 警報・注意報時は入らない、監視員のいる範囲で遊泳 | 沖縄気象台(警報・注意報) |

強風・高波・視程不良・日没接近など「悪条件の重なり」が、事故の重症化や捜索の長期化につながりやすい点は、直近のニュースでも繰り返し確認されています。

観光客と地元の方に共通するリスク

観光客か地元の方かを問わず、以下は共通して事故に結びつきやすい要素です。

1) 海況の過小評価(離岸流・リーフエッジ・うねりの残り)、2) バディ・監視・通報体制の不備、3) ライフジャケット未着用や装備の不足、4) 体調・疲労・熱中症・低体温などコンディション管理の不徹底。

これらは公的機関の注意喚起でも繰り返し触れられています(第十一管区海上保安本部、沖縄気象台)。

「行けそうだから行く」ではなく、「安全が確認できない限り行かない」を基準にすることが、最近の事例から導かれる最も実効的なリスク低減策です。

統計と時系列 宮古島の水難事故の件数と季節性

宮古島周辺の水難事故は「いつ・どんな条件で増えやすいか」を把握することが実効的な予防策につながります。

地域別の詳細件数は年度や集計基準によって公表状況が異なりますが、沖縄地域を所管する第十一管区海上保安本部や海上保安庁の公表資料では、マリンレジャー事故が夏季に集中する傾向が繰り返し指摘されています。

最新の注意報・警報や発表資料は、必ず現地入り前に確認してください(参考:第十一管区海上保安本部/海上保安庁/気象庁)。

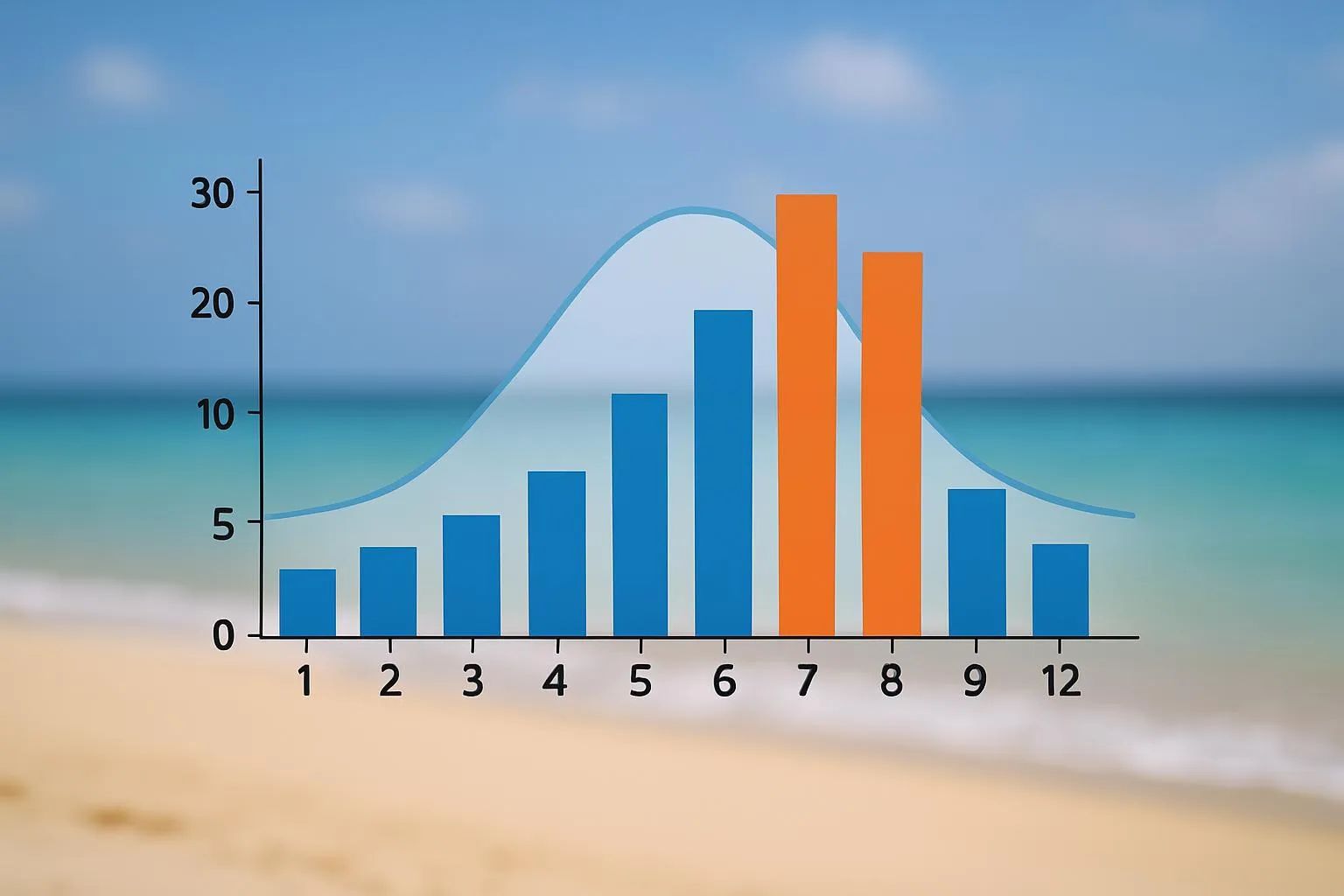

月別の発生ピークと連休 夏休み

沖縄地方では、観光客流入と海水温の上昇に伴い、夏休みシーズン(概ね7〜9月)に水難事故が増えやすく、ゴールデンウィークなどの大型連休にも注意が必要です。

台風通過前後は長周期うねりが残りやすく、外見上は穏やかでもリーフエッジや離岸流が強化されることがあります。

以下は宮古島の季節性を踏まえた「傾向」の整理です(数量ではなくリスクの高低目安)。

| 月 | リスク傾向 | 主な要因(例) | 留意点 |

|---|---|---|---|

| 1月 | 低〜中 | 北風優勢で水温低め、利用者少なめ | 体温低下と北うねりの回り込みに注意 |

| 2月 | 低〜中 | 季節風・うねりの影響 | 視程悪化や波高上昇日に無理をしない |

| 3月 | 中 | 春先の気圧変動、観光シーズン前哨 | 前線通過時の急変と離岸流 |

| 4月 | 中 | 利用者増加の兆し | 早い時間帯でも風が上がる日がある |

| 5月(GW) | 中〜高 | 大型連休で利用者急増 | 未経験者の海況誤判断、装備不足 |

| 6月 | 中〜高 | 梅雨の合間の晴天日に集中 | 降雨後の視程低下やうねりの残り |

| 7月 | 高 | 夏休み開始、海水浴・シュノーケリング活発化 | 午後の風波強化、熱中症と疲労 |

| 8月 | 高 | 最盛期、台風由来の長周期うねり | リーフエッジ付近や離岸流が強くなる |

| 9月(連休) | 中〜高 | 残暑と連休、台風シーズン継続 | 通過後も数日うねりが残存 |

| 10月 | 中 | 利用者減少期だが外洋うねりあり | 透明度良化でも流れは強いことがある |

| 11月 | 低〜中 | 北東季節風で波向変化 | 岸近くの巻き込み流に注意 |

| 12月 | 低〜中 | 水温低下、利用者少なめ | 防寒と短時間行動、単独回避 |

「連休・夏休み・好天日・台風通過後」の重なりはリスクが跳ね上がる組み合わせです。

混雑と初心者比率の上昇、警戒心の緩みが重なるため、装備と計画の再点検を徹底しましょう。

天候と海況の影響 強風 高波 台風 離岸流

宮古島は外洋に近く、うねりや潮流の影響を強く受けます。高波・波浪・強風に関する注意報や台風情報は、海況の悪化を早期に示す重要なシグナルです。

特に台風の「接近前(遠隔うねり)」「最接近・通過」「通過後」の各段階で危険度の要因が異なり、通過後もしばらく離岸流が強い状態が続くことがあります。

| 気象・海況条件 | 典型的なリスク | 判断の目安(例) | 回避・低減策 |

|---|---|---|---|

| 強風(昼の海風強化、北風・東風の持続) | 波・白波増加、漂流・転覆、視程悪化 | 風速上昇予報、白波発生域の拡大 | 風下側に出ない、岸沿い限定、無理は即中止 |

| 高波・長周期うねり | リーフエッジでの巻き込み、打ち上げ・転倒 | 波浪注意報・警報、波高上昇・周期長の予報 | 外洋面を避ける、穏やかな湾内のみ、上陸帯を確認 |

| 台風接近・通過前後 | 離岸流強化、うねり残存、漂流物増加 | 台風進路・予報円、うねりの回り込み解説 | 数日スライドで中止・延期、再開は現地実見後 |

| 潮汐(大潮)×地形(リーフ) | 干満差増大で出入り口が速流化、吸い出し流 | 潮汐表の干満差、満潮・干潮の時刻 | 潮止まり中心に計画、リーフ外縁に近寄らない |

見た目が穏やかでも、長周期うねりと離岸流は「見えにくい危険」です。

警報・注意報や現地掲示を最優先し、少しでも不安があれば中止を選択してください。

時間帯別の傾向 午前 午後 夕方

同じ一日でも時間帯で海況・混雑・視界が変わります。

宮古島では日射の強い午後に海風が強まって波が上がる日が多く、夕方は視界低下や監視体制の縮小が重なります。

計画時は「誰と」「どこで」「何時まで」を具体化し、早めの撤収を基本にしてください。

| 時間帯 | 海況・環境の変化(例) | 想定リスク | 推奨アクション |

|---|---|---|---|

| 午前(早朝〜正午) | 風弱めの日が多く比較的穏やか | 過信による遠出、潮汐の変化を見落とす | 岸沿い・短距離、潮汐表で撤収時刻を決める |

| 午後(正午〜夕方) | 海風強化、波・白波の増加、混雑ピーク | 漂流・疲労・熱中症、離岸流への誤対応 | 最も危険。距離を縮める、監視員のいる海域に限定 |

| 夕方(日没前) | 視界低下、救助体制の縮小、潮流の変化 | 発見遅延・救助困難、低体温 | 入水しない・早めに撤収、帰着時刻の厳守 |

現地の注意喚起・旗・監視体制の有無を最優先し、計画を柔軟に変更する判断力が安全を左右します。

迷ったら「行かない・やめる」を選び、最新情報は公式発表で確認してください。

宮古島 水難事故の主な原因と共通点

宮古島の海域では、遠浅のリーフと外洋が近接し、風向・うねり・潮汐の変化が早いことから、わずかな判断ミスや装備不足が重大事故につながりやすい。

共通するのは、単独行動、ライフジャケット未着用、海況判断の誤り、体調・行動要因の見落とし、そしてリーフエッジや離岸流など地形・潮流トラップへの対応不足である。「見た目が穏やか」に見える条件でも、足の届かない水深と流れが重なると、初心者はもちろん経験者でも短時間で自力帰還が困難になる。

単独行動とバディ不在

単独での遊泳・シュノーケリング・SUPは、体調急変や機材トラブル、視界不良時の対応が一気に難しくなる。

沖合へ流され始めても自己認識が遅れがちで、通報や救助要請も遅延する。

岸に残る「見張り役」だけでは死角や距離の問題で発見が遅れることが多い。

| 典型シナリオ | 警戒サイン | リスク低減策 |

|---|---|---|

| 1人でエントリーし、うねりでリーフ際へ吸い寄せられる | 岸からの視認が途切れる、浮上間隔が延びる | 常に2人以上で同時入水し、互いに腕一本分の距離を維持 |

| SUP単独で風下へ流され復路が進まない | パドルを止めると急速に後退、風波で進行方向が維持できない | 出艇前に風向・風速を確認し、岸沿いに往復する行動計画 |

| 岸の「見張り役」だけを頼りにした単独シュノーケリング | 目立つ目印がなく発見困難、波頭で体が隠れる | 海上フロートやカラーフラッグを携行し、バディシステムを徹底 |

必ずバディと同時に入水し、互いの状態確認(声かけ・合図)を1〜2分に一度は行う。

ライフジャケット未着用と装備不足

浮力確保の基本はライフジャケットであり、ウェットスーツは保温と浮力補助に有効。

未着用やサイズ不適合、フィン・マスクのフィッティング不良、フロート未携行は、疲労・パニック時の生存率を大きく下げる。

「泳げるから大丈夫」「浅瀬だけ」の思い込みが、離岸流や急な深場で致命的になる。

| 装備 | 目的 | チェックポイント |

|---|---|---|

| ライフジャケット | 常時浮力・顔面の水面保持 | 体格に合うサイズ、股ベルト等で密着固定、視認性の高い色 |

| ウェットスーツ | 保温・擦過傷予防・浮力補助 | 動きを妨げない厚さとサイズ、擦れや破損がない |

| マスク・シュノーケル・フィン | 視界確保・呼吸・推進力 | 曇り止め・リークがない、足攣り軽減のための適正サイズ |

| 海上フロート/ホイッスル | 休息・漂流時の視認性・合図 | 強風でも目立つ色と形状、携行しやすい取り付け方法 |

| 防水スマートフォンケース | 海上での位置共有・通報 | 完全防水ケースと落下防止、事前に位置情報を家族・同行者と共有 |

「浅いから外す」は禁物。岸から数メートルでも落ち込みや逆流で一気に浮力が必要になる。

海

況判断ミスとリスクの過小評価

宮古島は季節風や台風性うねりの影響を受けやすく、「風向(南東風・北風)、波高・周期、潮位(満潮・干潮)、うねりの向き」の組み合わせで安全度が大きく変わる。

台風通過後は晴天でも底うねりが長く残り、リーフエッジ周辺で強い戻り流れが発生しやすい。

| 要因 | 見落としがちなポイント | 事前確認・判断の拠り所 |

|---|---|---|

| 風向・風速 | 追い風は往路快適でも復路で失速し漂流 | 沖縄気象台(気象情報) |

| 波高・波周期・うねり向き | 波が割れるラインの外側で急激な流出が起きる | 気象庁 防災情報(波・風) |

| 潮位・潮汐(満潮/干潮) | 干潮時はリーフ内の水がリーフギャップへ集中し流速増大 | 海の安全情報(注意報・海象) |

| 視界・にごり | 砂が舞う、泡が一方向に流れるのは離岸流のサイン | 現地観察とガイド・ライフセーバーの指示 |

「行ってから判断」では遅い。

出発前に公式情報で可否判断し、少しでも迷ったら入水しない。

体調不良 疲労 飲酒 低体温 熱中症

海では陸上より体温・体力の消耗が早い。

脱水や睡眠不足、前日の飲酒、空腹・低血糖、長時間の直射日光で判断力が鈍り、パニックや足攣りが増える。

風で体が冷えると低体温のリスクも高まる。飲酒後の入水は重大事故の典型要因で絶対に避ける。

| 要因 | 初期サイン | 避ける行動 | 予防・対策 |

|---|---|---|---|

| 疲労・睡眠不足 | 集中力低下、呼吸が浅い | 長距離遊泳・沖への移動 | 滞在時間を短く区切る、こまめな休憩と補給 |

| 飲酒 | 判断力低下、脱水促進 | いかなる入水や操船も不可 | 当日はノンアルコール徹底、前夜も控える |

| 熱中症・脱水 | めまい、頭痛、筋けいれん | 真昼の長時間滞在 | 経口補水、日陰でクールダウン、ラッシュガード・帽子 |

| 低体温・冷え | 震え、動作鈍化、唇の紫色化 | 濡れたままの休憩・風当たり | ウェットスーツ着用、上陸後はすぐ保温・着替え |

「少し無理してでも今だけ」は禁物。体調が万全でなければ計画を中止・延期する。

地形と潮流のトラップ リーフエッジ リーフカレント 離岸流

宮古島の多くの海岸はフリンジングリーフ(沿岸サンゴ礁)に囲まれ、リーフエッジ(波が割れる外縁)やリーフの切れ目(ギャップ)にリーフカレント(戻り流れ)や離岸流が発生しやすい。

干満差やうねりが重なると、短時間で流速が増し、体感以上に沖へ引き出される。

| 地形・流れ | 起こりやすい状況 | 回避・脱出の要点 |

|---|---|---|

| リーフエッジ | うねり到来時、割れた波の戻り流れが強い | エッジへ近づかない。手前の穏やかな水域だけを利用 |

| リーフギャップ(チャネル) | 干潮前後にリーフ内の水が集中流出 | ギャップを横切らない。ギャップの手前で引き返す |

| 離岸流(Rip current) | 波が割れる帯の切れ目、泡・海藻が沖に帯状に流れる | 流れに逆らって岸へ直進しない。平行に泳いで流れから離れ、浮いて救助を待つ |

「水面の色が一段濃い帯」「泡や砂が一直線に沖へ流れる帯」は危険のサイン。

少しでも迷ったら入水ポイントを変えるか中止する。

高リスクスポットと注意ポイント

宮古島周辺はサンゴ礁(フリンジングリーフ)に囲まれ、リーフエッジや瀬割れ(チャネル)、島間海峡や橋脚周辺で潮流が加速しやすい地形です。

特に台風通過前後のうねり、高波、季節風(北風・南東風)の影響、満潮・干潮に伴う水深変化が重なると、離岸流やリーフカレントが強まり危険度が急上昇します。

まずは「入らない勇気」を最優先し、公式の気象・海況情報を確認のうえ、監視員や遊泳区分のある海水浴場を選ぶことが重要です。

参考情報は気象庁や海上保安庁、宮古島市の公式発表をご確認ください。

| 地点 | 主なリスク | 危険になりやすい条件 | 回避・装備の要点 | 参考の公式情報 |

|---|---|---|---|---|

| 砂山ビーチ | 急な護岸砂浜でのショアブレイク、高波、強い離岸流 | 台風前後のうねり、北寄りの強風、高潮位時の波打ち際 | 波高・うねりがある日は入水しない。岸際に近づかない。ライフジャケット・フィン・フロート携行 | 気象庁(波予報) |

| 吉野海岸・新城海岸 | リーフエッジ外への流出、瀬割れでのリーフカレント、サンゴでの擦過傷 | 干潮時の浅瀬集中流、南東うねり、視程不良(濁り) | 内側ラグーンでのシュノーケリングに限定。単独禁止。保護ブーツと長袖の保護装備 | 海上保安庁(海の安全) |

| 来間島・池間島(橋周辺) | 潮流の加速、渦流、橋脚・航路接触の危険 | 潮汐差が大きい時間帯、風と潮が逆方向、船舶往来 | 橋直下・航路には近づかない。SUP・カヤックは回避。潮汐と風向を事前確認 | 宮古島市(観光・安全) |

| 伊良部島・下地島 | 外洋側への強い流出、リーフ外の急深、高波・うねり | 台風うねりの残り、北西〜北風時の波、長周期うねり | リーフエッジ接近を避ける。経験者でもガイド帯同。ライフジャケット常時着用 | 海上保安庁 |

砂山ビーチの高波と強い離岸流

砂山ビーチは勾配のある砂浜にうねりが直接入りやすく、波打ち際でのショアブレイクが非常に強力になりがちで、短時間で沖向きの離岸流が発生・増強することがあります。

特に台風通過前後の長周期うねりや北寄りの強風が重なると、見た目以上に危険です。

現地では監視員や遊泳区分がない日も多く、視程が悪いと波のタイミングや戻り流れを見誤ります。

写真撮影目的で波打ち際に近づく行為、子どもを抱いての入水、単独行動は避け、波が少しでも砕けている日は濡れる範囲にも入らないでください。

シュノーケリングは不向きで、波高やうねりが予想される日は「海に近寄らない」選択が最善のリスク回避です。

どうしても海辺に立ち寄る場合は、滑りにくい履物を選び、強風時は転倒にも注意。最新の波・風・うねりの情報は気象庁で事前に確認してください。

吉野海岸と新城海岸のサンゴ礁エリアとリーフエッジ

吉野海岸と新城海岸は透明度が高くサンゴ礁が広がる一方、外洋とつながるリーフエッジや瀬割れ(チャネル)では、外向きのリーフカレントや離岸流が発生し、シュノーケラーが意図せず沖へ流される事故が起きやすい環境です。

干潮時は浅瀬に水流が集中し、満潮前後はうねりがリーフ内へ入りやすくなります。

南東うねりやオンショア風で水面がザワつくと視界・浮力管理が難しく、サンゴや岩での擦過傷、ウニ刺しのリスクも増加します。

行動の基本は次の通りです。

- リーフ内の穏やかなラグーンに限定し、リーフエッジやチャネル付近に近づかない。

- 単独行動を避け、必ずバディを組む。岸上に見張り役を置く。

- ライフジャケット・フィン・フロート(曳航ブイ)を併用し、保護ブーツや長袖ラッシュガードで肌を保護。

- 波や濁りがある、または風が強い日は中止。子どもや初心者は監視員のいる海水浴場や公認ガイド同行ツアーを利用。

離岸流の基礎知識や見分け方は海上保安庁の安全情報を参考にし、海況が悪化しやすい台風前後は入水を控えてください。

来間島と池間島の橋周辺の速い潮流

来間大橋や池間大橋の周辺海域は、島間の狭窄で潮流が加速し、満ち引きに伴う強い流れや渦流、橋脚周りの乱流が発生します。

船舶の往来もあり、SUP・カヤック・シュノーケリングなどの軽装アクティビティは非常に危険です。

橋直下や航路周辺には近づかないことが鉄則です。風と潮流が逆向きのときは短波が立って転覆リスクが上がります。

安全のために次を徹底してください。

- 橋周辺での遊泳・SUP・カヤックは行わない。

- 岸沿いでも流速が急変するため立ち入らない。

- 潮汐(満潮・干潮時刻、潮位差)と風向・風速を事前に確認し、航路・船舶に近づかない。

- 救命胴衣(ライフジャケット)を常時着用。単独行動の禁止。

伊良部島 下地島の外洋への流出リスク

伊良部島・下地島は外洋に面したエリアが多く、リーフエッジの外側は急深で、うねりや強風時に外洋へ押し出される流れが発生しやすい特徴があります。

見た目が穏やかでも、リーフ外側では短時間で状況が変化し、復帰困難に陥るケースがあります。

台風うねりの残る期間、北西〜北風で波が押し寄せる局面、波周期が長いときは危険度が高まります。

次の原則を守ってください。

- リーフエッジやチャネルに近づかない。外洋側へ抜ける動線は避ける。

- 経験者でも単独禁止。可能な限り地元の公認ガイド帯同で実施し、予定とエスケープルートを共有。

- ライフジャケット・ウェットスーツ・フィン・ホイッスル・防水通信手段(携帯電話や無線)・フロートを携行。

入水可否の判断材料として、最新の気象・海象情報は気象庁、安全啓発や救助要請時の連絡先は海上保安庁の情報をご確認ください。

強風・高波・うねりの条件が少しでも重なる場合は、入水を中止してください。

シュノーケリングの安全ルール 基本から応用

宮古島の海で安全に楽しむためには、事前準備・装備・行動ルールの三本柱を徹底し、現場判断を保守的に行うことが重要です。

「無理をしない」「単独で海に入らない」「浮力を確保する」を絶対基準にし、状況が一つでも不安なら中止・延期する決断を最優先します。

出発前の準備と計画

計画段階で「行く・入る・戻る」の条件を具体化し、家族や宿泊先に行動計画(場所・時間・メンバー・連絡先)を共有します。エントリーとエグジットの地点をあらかじめ確認し、代替地(風向やうねりが異なる面)と中止基準も決めておきます。

気象庁と沖縄気象台の最新情報を確認

出発前と直前に、気象警報・注意報、雷注意報、台風情報、波浪・風の予報を確認します。

警報・注意報が出ている場合や、雷の恐れがあるときは入水しません。

潮汐と波高 風向 うねりのチェック

満潮時はリーフエッジ付近の流れが強まり、干潮時はリーフ内が浅くなり転倒・擦過傷のリスクが増えます。

南東風や北風の強弱・風向で波向やうねりの入り方が変わるため、現地着後も海面の荒れ・砕け波・濁りを観察し、少しでも強いセット(周期の長い大きな波)を認めたら入水を控えます。

海況・注意報の確認には海上保安庁「海の安全情報」も有用です。

| 状況 | 判断の目安 | 推奨する行動 |

|---|---|---|

| 警報・注意報(波浪・強風・雷) | ビーチに赤旗・遊泳禁止掲示 | 入水中止。陸上での観光へ切替 |

| うねりが入り砕け波が継続 | リーフエッジで白波が連続 | 入水中止または監視員常駐の別ビーチへ移動 |

| 潮位差が大きい時間帯 | 満潮前後・干潮前後の強い流れ | 潮止まりを狙う、浅瀬から出ない、時間短縮 |

| 視程不良(雨・霧・夕暮れ) | 水面監視が困難 | 入水中止。翌日の明るい時間帯に変更 |

体調管理と持ち物チェックリスト

前日は十分な睡眠を取り、当日は飲酒を避け、朝食と水分・電解質を確保します。

体調が少しでも悪い場合は入水しません。装備は現地に着く前にサイズ・劣化を確認し、予備と応急用品を携行します。

| 区分 | 品目 | 目的・ポイント |

|---|---|---|

| 必携 | ライフジャケット(スノーケリングベスト) | 常時装着で浮力確保。股ベルト付きでズレ防止 |

| 必携 | マスク・シュノーケル・フィン | 自分サイズでリーク・脱落防止。練習済みの器材 |

| 必携 | 防水スマートフォン+防水ケース | 陸上の見張り役と居場所共有。非常時通話用 |

| 必携 | ホイッスル(笛) | 音での救難合図。ライフジャケットに固定 |

| 推奨 | フロート/スイムブイ(牽引ロープ付) | 休憩・視認性向上・救助補助に有効 |

| 推奨 | ウェットスーツ/ラッシュガード | 保温・浮力補助・日焼け・擦過傷の予防 |

| 推奨 | マリンシューズ・グローブ | リーフでの滑り・刺傷予防。エントリー保護 |

| 推奨 | 飲料水・行動食・日焼け止め | 熱中症・低血糖予防。こまめな補給 |

| 予備 | マスクストラップ・曇り止め・簡易救急セット | 装備破損や小傷への即応 |

装備の基礎と選び方

浮力・保温・視認性・通信手段の四点をバランス良く備えるのが基本です。

器材は現地での初使用を避け、浅瀬で装着テストと脱着練習を済ませてから本番に臨みます。

ライフジャケットとウェットスーツの併用

浮力は重層的に確保するのが鉄則です。シュノーケリング用のライフジャケット(スノーケリングベスト)は股ベルトと調整式ストラップで体に密着させ、ウェットスーツは動きやすさと浮力・保温のバランスで厚みを選びます。

子ども用は頭部が沈みにくい構造と、保護者が持ち手を掴めるデザインを選定します。

マスク シュノーケル フィンのフィッティング

マスクは素顔で吸着テストを行い、軽く吸って手を離しても落ちないことを確認します。

シュノーケルは排水弁・ドライトップの機構とマウスピースのサイズ感をチェックし、フィンは踵のベルトでフィットさせ、陸上歩行は避けて水中で装着します。

| 器材 | 適合チェック | 不適合のサイン |

|---|---|---|

| マスク | 面体が顔に密着し髪やストラップが挟まらない | 鼻周りからの水漏れ・ストラップを強く締めないと密着しない |

| シュノーケル | 自然に咥えられ顎に負担がない/排水が容易 | 顎の疲労・息苦しさ・排水に時間がかかる |

| フィン | 踵が浮かず足首が自然に動く/サイズに余裕がある | 擦れ・水中で脱落・痙攣が起きやすい |

フロート ホイッスル 防水スマートフォンの携行

フロート(スイムブイ)は牽引ロープを短くして常に手が届く位置に配置し、休憩・視認性・救助補助に活用します。

ホイッスルは三回吹鳴を救難合図の基本として共有し、防水スマートフォンは位置情報共有アプリと併用し、陸上の見張り役と常時連絡を取れる体制を確保します。

海での行動ルール

現場では「浅瀬での段階的慣熟→問題があればすぐ撤退」を徹底します。

出入口は行きやすさではなく安全性(波・岩・サンゴ・他者動線)で選び、入水時間は短めに区切って休憩と再評価を繰り返します。

バディシステムと見張り役の確保

単独入水はしません。最低二人で行動し、互いに3〜5メートルを維持して常に視認します。

陸上に見張り役を置ける場合は交代制で実施し、手信号(OK・助けて・戻る・集合)を事前に合わせます。

はぐれた場合は「最後に確認した地点へ双方が戻る」ことをルール化します。

遊泳可能エリアと監視員の指示を遵守

監視員常駐ビーチではフラッグ(遊泳可・注意・禁止)とブイで区切られた遊泳可能エリアを厳守し、立入禁止・遊泳禁止の表示には一切立ち入らないでください。

混雑時はフィンキックで他者やサンゴ礁を傷つけないよう、伏せ浮きで移動し視界を確保します。

離岸流に巻き込まれた時の対処法

身体を水平に浮かせ、岸に向かって真っ直ぐ抗わず、岸と平行に横へ移動して流れから脱出します。

体力がない・波が高い場合はフロートとライフジャケットで浮きながら救助を待ち、ホイッスルや手を振って合図します。

子どもと初心者の安全管理

子ども・初心者は「足のつく浅瀬」「うねりの入りにくい入り江」から始め、常に大人が腕の届く距離で管理します。

装備は必ず浮力付き(ライフジャケット+フロート)とし、初回は10〜15分程度で切り上げて体調と装備の適合を確認します。

ライフセーバー常駐ビーチの選択

監視体制と救助資機材(AED・レスキューチューブ)が整ったビーチを優先し、フラッグ運用やアナウンスに従います。

安全なフィールド選びは最大の事故予防であり、最新の注意喚起は第十一管区海上保安本部や海の安全情報で確認できます。

公認ガイド同行ツアーの活用

初心者や子ども連れは、信頼できる事業者の少人数ツアーを選びます。

事前説明(リスク・中止基準・合図・コース)、救助計画、保険加入、予備装備、ガイドの資格・経験を確認し、不安があれば出発前に相談して中止・延期の判断を共有します。

「楽しむ」より先に「安全に終える」ことを共通目標にすることが、宮古島の海での最良のリスクマネジメントです。

天候と海況の読み方 宮古島特有の注意点

宮古島・伊良部島・下地島・池間島・来間島は外洋に囲まれ、広いサンゴ礁(リーフ)に守られながらも、季節風や台風の影響、潮汐(満潮・干潮)による流れの変化を強く受けます。

風向・風速、波高とうねり、潮位の組み合わせで海況は短時間に一変します。

公式の注意報・警報と現地の遊泳規制を最優先し、「昨日は入れた」等の経験則で判断しないことが、命を守る第一歩です。

最新の公式情報は、気象・海象は気象庁と沖縄気象台、海上の警戒・通航(漂流・漂着物、航行警報等)は海上保安庁(第十一管区)が信頼できます。

台風接近時と通過後の海の危険

先島諸島の宮古島周辺は、台風の進路に入っていなくても遠く離れた台風の強いうねりが早期に届きます。

接近中はもちろん、通過後も数日〜場合によってはそれ以上、強いうねりや高波、離岸流の発達、漂流物・クラゲ類の増加、視程の低下(濁り)が続きます。

台風の「通過後に晴れていても海は安全」とは限らないため、再開判断を急がないでください。

| フェーズ | 主なリスク | 安全行動の要点 | 参考情報 |

|---|---|---|---|

| 接近前(数日〜半日前) | 長周期うねりの先行到達、リーフ越え波、離岸流の強化 | 遊泳・シュノーケリングは中止検討。リーフエッジ・河口・岬周りには近づかない | 気象庁 台風情報 |

| 最接近〜暴風域内 | 暴風・高波・高潮、飛散物、視界不良 | 海岸線へ近づかない。車での海沿い走行も回避 | 沖縄気象台(警報・注意報) |

| 通過直後 | うねり残り、離岸流の持続、漂流物・流木、堆積砂の地形変化 | 晴天でも入水しない。監視員・管理者の「遊泳禁止」を厳守 | 第十一管区 海の安全情報 |

| 回復期 | 見かけの凪でも周期の長いうねりの再来、リーフ開口部の激流 | 波高・周期と風向を再確認。子ども・初心者は監視所常設ビーチのみ | 気象庁 潮汐表 |

台風期は、風が弱い時間帯でもうねりが回り込みます。

与那覇前浜・来間島の南側、吉野海岸・新城海岸の東側、伊良部島・下地島の外洋側など、開放的な海岸ではとくに注意が必要です。

南東風と北風で変わる波向とうねり

宮古島の季節風パターンは概ね、夏は南〜南東風、秋〜冬は北〜北東風が卓越します。

風は短周期の風浪を、うねりは遠方の低気圧・台風からの長周期波をもたらします。

「風裏」で一見穏やかでも、岬やリーフで回り込むうねりが入れば危険度は高まります。

| 風向の傾向 | 荒れやすい向きの海岸 | 相対的に穏やかになりやすい向き | 宮古島周辺の例 |

|---|---|---|---|

| 南〜南東風(夏場に多い) | 南・東向き | 北・西向きの入り江 | 荒れやすい: 与那覇前浜・来間島南岸、吉野・新城の東面/穏やか: 砂山周辺の北西面、伊良部島の北西側 |

| 北〜北東風(冬場の季節風) | 北・東向き | 南・西向きの湾奥 | 荒れやすい: 池間島北側、宮古島北岸/穏やか: 与那覇前浜・来間島の南西側 |

| 西〜南西風(前線通過時など) | 西向き | 東向きの入り江 | 荒れやすい: 伊良部・下地島の西側/穏やか: 東平安名崎の風裏側 |

同じ風向でも、風速が上がるほど風浪は急速に高まり、短時間で視程が悪化します。

風と直交するリーフ開口部ではリーフカレント(リーフ内外をつなぐ強い流れ)が強まることがあり、SUPやカヤックは押し出されやすくなります。

入水前に「風向・風速・波高・うねり周期」をセットで確認し、風上側の海岸を避けるのが鉄則です。

満潮と干潮で変わるリーフ内の流れ

宮古島の多くのビーチはリーフ(浅いサンゴ礁)に守られていますが、潮位の上下でリーフ内の水の出入りが大きく変化します。

潮汐と地形の組み合わせで、目に見えにくい強い流れ(離岸流・リーフカレント)が発生します。

| 潮汐フェーズ | リーフ内の主な流れ | 起こりやすい現象 | リスクを下げる行動 |

|---|---|---|---|

| 上げ潮(干潮→満潮に向かう) | 外洋側からリーフ内へ流入 | リーフ越え波の到達、岸へ寄せる流れと沖へ抜ける流路の共存 | リーフエッジに近づかない。岸に対して斜めに流れる帯状の流れを避ける |

| 満潮前後 | 水深増加で波がリーフを越えやすい | 短時間で海況が悪化、足の着く範囲が消失 | 子ども・初心者は浅い管理エリア限定。フロートとライフジャケットを必ず使用 |

| 下げ潮(満潮→干潮に向かう) | リーフ内の水が外洋へ排出 | 離岸流・リーフカレントが強化、開口部から外洋に引き出されやすい | 開口部・河口付近に近寄らない。流れを感じたら直ちに岸と平行に移動し休止 |

| 大潮・中潮(潮位差が大きい) | 潮流が全般に強い | 短時間でも急変、SUPやカヤックの座礁・転覆 | 事前に気象庁 潮汐表で満潮・干潮と潮位差を確認し、無理をしない |

地形(リーフの切れ目、岬、河口)と潮位差が重なると、狭い帯状の強い流れができます。

視認できない場合も多く、フィンを履いていても逆らうのは困難です。

少しでも流される感覚があれば、流れに逆らわず岸と平行に泳いで脱出し、休んでから岸へ戻るのが原則です。

入水の可否は現地の監視員・管理者の指示に必ず従ってください。

危険生物とけがの予防

宮古島の海は透明度が高く多様な生態系が魅力ですが、クラゲ類や毒棘をもつ魚・ウニ、鋭いサンゴや岩など、見た目では分かりにくい危険が隠れています。

事前の知識と装備、そして正しい応急手当の手順を理解しておくことが、事故の重症化を防ぎ安全に楽しむ最短ルートです。

| 対象 | 主な症状 | してはいけない対応 | 応急手当の要点 | 受診・通報の目安 |

|---|---|---|---|---|

| ハブクラゲ | 激痛、ミミズ腫れ様の線状発赤、吐き気やめまい | こする、真水で洗う、素手で触手をはがす | 食酢を十分にかけて触手を不活化→ピンセットで除去→海水で軽く洗浄→安静・冷却 | 広範囲の刺傷、強い痛み、気分不良・呼吸困難は救急要請 |

| カツオノエボシ | 焼けるような痛み、線状発赤、腫脹 | 食酢をかける(症状悪化の恐れ)、こする | 海水で洗い流す→ピンセットや手袋で触手除去→可能なら40〜45℃の温水で疼痛緩和 | 広範囲・強い痛み、全身症状があれば受診 |

| ウニ(特にガンガゼ) | 刺入部の鋭い痛み、腫れ、棘の残存 | 深い棘を無理にほじって抜く、強い圧迫 | 抜ける棘のみ慎重に除去→温水浸漬(40〜45℃)→清潔に保ち受診 | 棘が深い・多数、関節部、感染兆候は医療機関へ |

| オニダルマオコゼ | 刺された直後から激痛、腫脹、しびれ | 歩いて移動、患部をもむ・切る | 安静・患部を心臓より低く→温水浸漬で疼痛緩和→速やかに救急要請 | 原則119番通報、速やかな医療介入が必要 |

| サンゴ・岩による擦過傷 | 切創・擦過傷、異物混入、のちに化膿しやすい | 海水のまま放置、砂でこする | 真水で十分洗浄→出血時は圧迫止血→消毒・清潔な被覆→経過観察 | 深い傷、出血が止まらない、発熱・赤み拡大は受診 |

ハブクラゲとカツオノエボシの対策

宮古島では夏〜秋(概ね6〜10月)にクラゲ被害が増えます。

砂浜に面した遠浅の海や湾内、台風通過後の風下側ビーチでは漂着・漂泳に遭遇しやすくなります。

見分け方と出やすい条件

ハブクラゲは透明な傘と長い触手が特徴で、浅場でも見られます。

カツオノエボシは青い浮き袋(帆)のような部分が水面に見え、強風・うねりの後に浜へ打ち上げられることがあります。

予防策(装備・行動)

ラッシュガードやフルスーツ、レギンス、マリンシューズで露出を減らし、クラゲ防止ネットが設置された遊泳区域を利用します。

小型の食酢ボトル、ピンセット、清潔なガーゼを携行し、視界不良やうねりの強い日は無理をしないでください。

漂着個体が砂浜にあっても触手は刺胞が生きている場合があるため、決して素手で触らないでください。

刺されたときの応急手当

ハブクラゲの場合は食酢(穀物酢など)を広範囲にたっぷりかけて刺胞を不活化し、ピンセットや手袋で触手を除去します。海水で軽く洗い、冷却や鎮痛を行います。

カツオノエボシは食酢を用いず、海水で洗い流してから触手を除去し、可能なら40〜45℃の温水で疼痛緩和を図ります(やけどに注意)。

受診の目安と禁忌

刺された面積が広い、痛みが強い、気分不良・息苦しさ・じんましん・ふらつきなど全身症状がある場合は速やかに救急要請します。

こする・真水で勢いよく洗う・素手で触手をはがす行為は症状を悪化させるため禁物です。

サンゴや岩での擦過傷の予防

浅瀬のサンゴ礁や岩場では、うねりで体が押し付けられたり、フィン操作を誤って接触したりして負傷しがちです。

干潮時は水深が浅く、特にリスクが高まります。

装備と姿勢の基本

長袖ラッシュガードやウェットスーツ、マリンシューズ、手袋を着用し、浅場ではフィンキックを小さく保ちます。

エントリー/エグジットは波の周期と流れを見て、余裕のある場所を選びます。

安全とサンゴ保全のため、立ったり手で支えたりしてサンゴに触れないことを徹底してください。

応急処置と感染対策

出血している場合は清潔なガーゼで圧迫止血し、その後は真水で十分に洗浄して砂やサンゴ片などの異物を除去します。

消毒して清潔に被覆し、発赤の拡大や発熱、膿など感染兆候があれば医療機関を受診します。

破傷風の予防接種歴が不明・古い場合は受診時に相談しましょう。

ウニやオニダルマオコゼへの注意

岩場やリーフエッジ付近には、長い棘をもつガンガゼなどのウニ類、砂に擬態するオニダルマオコゼなど強い毒をもつ魚が生息します。

予防策(踏まない・触らない)

厚底のマリンシューズを着用し、着底・立ち込みを避けて泳ぎます。

岩の隙間に手を入れない、視界の悪い場所や夕方以降はむやみに歩かないなど、接触の機会を減らします。

刺された・踏んだときの対応

ウニは、抜ける棘のみピンセットで慎重に除去し、温水浸漬(40〜45℃)で疼痛緩和します。

深い棘や多数の刺入、関節部の刺傷は無理に掘り出さず受診します。

オニダルマオコゼは激痛と全身症状のリスクがあり、安静にして患部を心臓より低く保ち、温水浸漬を行いつつ速やかに119番通報します。

自力で歩いて移動したり、患部を切開・吸い出すなどの自己処置は危険です。

ためらわずに救急要請し、場所・時刻・状況を正確に伝えてください。

緊急時の対応と連絡先

宮古島の海辺で水難事故が発生したら、最優先は「自分と周囲の安全確保」「正確な通報」「一次救命の速やかな開始」です。

溺れている人を無防備に追いかけて入水せず、119または118へ即時通報し、岸からできる支援(浮力体の投げ渡し、指示の伝達、目標の確保)を行います。

119 110 どこに電話するか

海やビーチでの緊急時は、現場の状況に応じて下記を使い分けます。

迷ったら、まずは海上であれば118、陸上であれば119へ。

通報中は指令員の質問に落ち着いて答え、指示に従ってください。

| 番号 | 主な担当 | 主な現場 | 通報対象の例 | ポイント |

|---|---|---|---|---|

| 118 | 海上保安庁 | 海域・沖合・岩礁帯・リーフ外・橋の下の海面など | 漂流・行方不明、シュノーケリング・ダイビング事故、SUP/カヤック転覆、離岸流で流されている | 海の事故・海面上の救助は118が最優先 |

| 119 | 消防・救急 | 砂浜・磯・駐車場・遊歩道など陸上、浜に上げた後 | 心肺停止・呼吸困難・外傷・低体温、浜での救助要請、救急搬送の要請 | 浜に上げたら救急要請と一次救命を同時進行 |

| 110 | 警察 | 行方不明の届出、事件性のある事案、交通規制の要請 | 遊泳者の所在不明、遺留品発見、事故後の情報提供 | 緊急の救命は118/119が優先。必要に応じて110にも連絡 |

海域の事故・遭難は海上保安庁が一義的に担当します。

複数の機関が関わる場合でも、まずは最も適切な番号に通報を。

状況が変わったら続報を入れ、現場の安全確保と目標の見失い防止(指差し・目印の設置)を継続します。

通報の際に伝えるべき情報 位置 時刻 状況 人数

指令員が到着判断・出動規模・捜索範囲を即決できる情報を簡潔に伝えます。

「どこで・いつ・誰が・どうなって・今どうしているか」が要点です。

- 正確な位置

- ビーチ名や島名(例:与那覇前浜、砂山ビーチ、吉野海岸、来間島・池間島・伊良部島・下地島のどこか)

- 目立つランドマーク(駐車場、監視所、橋の名称:来間大橋・池間大橋・伊良部大橋、階段、岩、東屋)

- スマートフォンの地図で表示された緯度経度(可能なら読み上げ)

- 発生時刻・経過時間

- 最後に姿を見た時刻、入水時刻、通報までの経過

- 人数・属性

- 関係者の人数、行方不明者・要救助者の性別・年齢層・服装や器材(ライフジャケットの有無、ウェットスーツの色、フロートの有無)

- 状況と海況

- 意識・呼吸の有無、外傷、出血、低体温の疑い

- 風向・風速の体感、波の高さ、離岸流・リーフエッジ付近・外洋への流出の可能性

- 流されている方角(陸に対して右・左・沖合など)

- 現在の対応

- 岸から見張りを置いているか、投げた浮力体・ブイの色、救助者の安全確保状況

- 監視員・ライフセーバー・事業者の有無、AED手配の状況

- 通話者の情報

- 発信番号、折り返し可能か、待ち合わせ場所(駐車場入口、ビーチ出入口、橋のたもと等)

読み上げの例(必要に応じて置き換えてください):

「宮古島の〇〇ビーチで溺れている人が1名、離岸流で沖に流されています。

位置は駐車場から東側の岩場の前、座標は北緯〇〇度〇〇分、東経〇〇度〇〇分です。

最後に見たのは5分前、赤いライフジャケット着用です。私は砂浜から目視で見張っています。

救急車と海上保安庁の救助をお願いします。」

通話は指令員が終話を指示するまで切らず、状況が変われば即時に続報を入れてください。

音声通話が難しい場合は、同伴者に通話を依頼し、発信位置を動かさないようにします。

浜に上げてからの一次救命とAED

浜へ引き上げた後は、救急車(119)を要請しつつ一次救命(BLS)を開始します。

救助者の安全を最優先に、固い平坦な場所で、指令員の口頭指導に従いながら実施します。

- 周囲の安全確保と協力要請

- 波・転落・岩・車両の危険を排除。救助者を1人は見張り役に、1人はAED・救急車の手配に割り当てる。

- 反応・呼吸の確認(10秒以内)

- 呼びかけ・肩たたきで反応なし、正常な呼吸がない/途切れる場合は心停止として対応。

- 119通報とAED手配

- 特定の人に指名して依頼(「あなたは119通報を」「あなたはAEDを持ってきて」)。

- 胸骨圧迫

- 胸の真ん中を強く速く、成人は深さ約5〜6cm、1分間に100〜120回、完全に胸を戻す。中断は最小限。複数人で2分ごとに交代。

- 人工呼吸(可能な場合)

- 訓練済み・感染対策ができる場合は30回の圧迫ごとに2回吹き込み。困難なら胸骨圧迫のみを継続。

- 水を吐かせる目的で逆さにする、腹部圧迫で水を出す等は行わない。

- AEDの使用

- 到着次第すぐ電源ON、パッドを素肌に貼付(濡れていれば胸を素早く拭く)。解析・通電の指示中は誰も触れない。直後に圧迫再開。

- 低体温対策

- 濡れた衣服を可能な範囲で外し、バスタオルや保温シートで体幹を中心に保温。飲酒・熱い入浴は避ける。

- 外傷の確認

- 出血は直接圧迫。頭頸部外傷が疑われても、呼吸循環の確保を優先。

- 継続

- 要救助者の反応・呼吸が回復する、救急隊へ引継ぐ、救助者が交代できないほど疲労するまで継続。

応急手当・AEDの基礎は公的機関の資料で事前に学んでおくと有効です(総務省 消防庁、日本赤十字社)。

宮古島海上保安部 沖縄県警察 消防の役割

水難事故では、海・浜・陸上のどこで発生したかで主管機関が分かれ、相互に連携して救助・捜索・搬送・調査が行われます。

現場では指揮を執る隊の指示に従い、見張りと情報提供、救助動線の確保に協力してください。

- 海上保安庁(宮古島海上保安部)

- 担当:海上・沿岸域での救助・捜索、漂流・行方不明、ダイビング事故対応、巡視船・航空機の運用。

- 通報:118。公式情報は海上保安庁で確認。

- 消防(宮古島市消防本部)

- 担当:浜での救助・救急、心肺蘇生・AED・低体温対応、救急搬送、必要に応じて水難救助隊の出動。

- 通報:119。全国的な救急情報は総務省 消防庁を参照。

- 沖縄県警察

- 担当:行方不明届の受理、事故原因の調査、現場保全、交通規制・雑踏警備、関係機関連携。

- 通報:110。窓口案内は沖縄県警察を参照。

監視員やライフセーバー、ツアー事業者が現場にいる場合は、その指示に従いましょう。

二次災害防止のため、未装備・未経験のまま単独で再入水しないことが、救助の成功率と全体の安全を高めます。

観光客と事業者のための安全チェックリスト

宮古島の海を安全に楽しむために、個人と事業者がそれぞれ事前・現地・催行中・終了後に確認すべき要点を、具体的な行動基準と参照先つきで整理しました。

最新の気象・海況は気象庁、防災・救難情報は海上保安庁や第十一管区海上保安本部、地域の利用ルールは宮古島市の公式情報を必ず参照してください。

個人旅行者のチェック項目

個人で海に入る場合は、装備・体調・気象海況・行動計画の4点を最低限そろえたうえで、現地で「危険サイン」が1つでもあれば中止判断に切り替えます。

単独行動は避け、ライフジャケットは常時着用し、無理をしないことが最大の予防策です。

| 項目 | 具体内容 | 確認方法・参考 |

|---|---|---|

| 気象・海況 | 強風・高波・うねり・雷注意報/台風接近中・通過後は入水しない | 気象庁 防災情報(波浪・風・雷・台風) |

| 潮汐・流れ | 干満時刻・潮位差/離岸流リスクが高い時間帯を回避 | 海上保安庁(海の情報)で潮汐と海況を確認 |

| 体調とリスク | 睡眠・食事・服薬の確認/飲酒・疲労・寒暑ストレスがある日は中止 | 同伴者と相互確認(気分不良・痙攣歴・持病の申告) |

| 同行者(バディ) | 必ず2名以上で行動/陸上見張り役を確保 | 連絡手段と合流地点・中止基準を事前合意 |

| 装備 | ライフジャケット/マスク・シュノーケル・フィン/フロート/ホイッスル/防水スマートフォン | 装着・浮力・サイズを事前試着/予備ストラップ・曇り止めを携行 |

| 計画共有 | 入水場所・時間・終了予定・連絡先を家族や宿へ共有 | 地図アプリで位置共有/緊急時は「118/119/110」へ通報 |

| 立入・監視 | 遊泳可否表示・監視体制を確認/警告・指示に従う | 宮古島市の注意・禁止情報を事前確認 |

| 子ども・初心者 | 必ず大人が至近で付き添い/ライフジャケット・マリンシューズ必着 | 遠浅・監視員常駐のビーチを選択/水慣れは足のつく場所で |

| 保険 | マリンレジャー対応の国内旅行傷害保険に加入 | 救援者費用・賠償責任の補償範囲を確認 |

現地での判断は「見る・決める・止める」を徹底します。

| フェーズ | 行動 | 合格基準(中止基準) |

|---|---|---|

| 現地到着 | 白波・波向き・うねり周期・漂流物・出入り口(エントリー/エグジット)を観察 | 白波多数・強いうねり・出入り困難・見張り不在は中止 |

| 入水前 | ウォームアップ/装備再点検/バディで合図と引き返し基準を確認 | 浮力不十分・フィット不良・体調不安は入水しない |

| 入水中 | 15分ごとに相互確認/沖へ流される感覚があればただちに撤退 | 離岸流・疲労・寒気・めまい・痙攣気配で即時終了 |

| 終了後 | 擦過傷やクラゲ刺傷の洗浄・冷却/水分・保温/ヒヤリハットを記録 | 症状が強い場合は速やかに受診・通報 |

「危ないかも」と感じたら引き返す勇気を最優先に。

安全ルールは自分と仲間の命を守るための最低限の約束です。

ツアー事業者の安全管理と保険

事業者は「予防・教育・監視・救命・記録・改善」の循環を回すことが求められます。

観光庁の安全対策ガイドラインや海上保安庁の指針を踏まえ、催行可否の明確な基準とエビデンスを残す運用にしてください。

| 管理項目 | 具体要件 | 参考・根拠 |

|---|---|---|

| 安全管理規程 | 事業特性に応じた危険源と対策、役割分担、緊急対応手順の文書化と配布 | 観光庁 安全対策関連 |

| リスクアセスメント | 季節・潮汐・地形(リーフエッジ・離岸流)・参加者属性ごとの危険評価と中止基準設定 | 第十一管区海上保安本部(地域の海難防止情報) |

| 気象・海況監視 | 催行前後で継続監視/閾値(風速・波高・視程・雷)の運用と記録保存 | 気象庁 防災情報 |

| 人員・教育 | ガイド・監視員の水難救助・CPR・AED講習修了/定期訓練(想定訓練・通報訓練) | 日本ライフセービング協会 |

| 装備(救命・通信) | ライフジャケット予備/レスキューチューブ・ロープ/フロート/救命浮環/応急手当箱/防水通信(携帯・無線)/AED(拠点常備、携行可能なら携行) | 海上保安庁 |

| 参加者管理 | 健康申告・同意書・適正装備チェック/年齢・経験に応じた区分催行と人数比の適正化 | 観光庁 |

| 事前説明(ブリーフィング) | 離岸流・リーフの危険、合図・行動規範、撤退基準、集合点、通報手順(118/119/110)の明示 | 海上保安庁 |

| 現地監視体制 | 陸上・海上の見張り配置/死角のない導線/入退水口の安全確保 | 日本ライフセービング協会 |

| 記録と改善 | 海況・判断・伝達・インシデントの記録とレビュー/是正措置の実施 | 観光庁 |

| 保険 | 事業者賠償責任保険・参加者傷害保険の付保/補償範囲の説明と証憑管理 | 保険会社の約款・付保証明を常備 |

| 法令・許認可 | 使用海域の占用・施設許可、必要に応じ小型船舶関連や安全装備基準を遵守 | 所管官庁・自治体の指導に従う(沖縄県・宮古島市) |

免責同意書は「説明責任と安全配慮義務」を免除しません。

中止判断を含む安全第一の運営こそが最良の顧客満足です。

多言語案内とインバウンド対応

命に関わる情報は言語バリアを許しません。

「誰にでも伝わる形(多言語・ピクトグラム・簡潔な指示)」で、安全ルールと非常時行動を理解させる仕組みを整えます。

| 項目 | 実施内容 | 備考・参考 |

|---|---|---|

| 標識・表示 | 危険・禁止・避難のピクトグラムと色分けを統一し、多言語(日本語・英語・中国語・韓国語)で掲示 | 観光庁(多言語対応の指針等) |

| 安全説明資料 | 事前メール・受付時配布・ブリーフィング用スライドを多言語化/動画・図解で視覚化 | 必須事項(装備・離岸流・集合合図・中止基準・通報手順)を統一文言で |

| 通訳補助 | 簡潔な定型フレーズカード・翻訳アプリを準備/専門用語は前もって置き換え表現を用意 | 通信不良時に備え、紙媒体とピクトグラムも常備 |

| 緊急コミュニケーション | 位置(海岸名・目標物)・人数・傷病状況を伝える通報スクリプトを多言語で整備 | 海上保安庁の通報要領を参照(118/119/110) |

| ウェブ・予約導線 | 催行基準・中止条件・装備要件・保険・年齢制限を多言語で明記し、同意取得を電子化 | 予約前に安全情報へ誘導(気象・海況リンクを併記) |

| スタッフ訓練 | 多言語での安全合図・指示・整列の実地訓練/外国語話者への役割配置 | 定期にロールプレイと振り返りを実施 |

個人・事業者ともに、地域の最新情報と公式ガイダンスを“その日の状況”に合わせて運用することが重要です。

不安要素が一つでも重なったら中止する勇気が最良のリスク管理です。

宮古島のビーチ別ガイドと利用ルール

宮古島の主要ビーチの特徴と、安全に楽しむための利用ルールを整理します。

本章では与那覇前浜ビーチ、砂山ビーチ、イムギャーマリンガーデンの3スポットを対象に、初心者や家族連れにも役立つ実践的な注意点とマナーを解説します。

現地の掲示や監視体制は季節・行事で変わるため、出発前に最新情報を公的機関や公式観光サイトで確認してください。

| ビーチ名 | 特徴 | 主なリスク | 適した人・アクティビティ | 利用ルールの要点 |

|---|---|---|---|---|

| 与那覇前浜ビーチ | 白砂の遠浅が続く代表的な景観。来間島を望むロングビーチ。 | 沖に向かう流れ、うねりによるショアブレイク、浮具の流出。 | 海水浴、ビーチ散策、穏やかな日の浅場シュノーケリング。 | 指定遊泳エリアが設けられている場合は厳守。風向・波高を確認し、沖合やマリンアクティビティの航路に近づかない。 |

| 砂山ビーチ | アーチ岩で有名。駐車場から急斜面を下る小さな入り江。 | 高波・強い離岸流・ショアブレイク、転落・落石リスク。 | 景観鑑賞、写真撮影。遊泳・マリンスポーツは不向き。 | 遊泳禁止・危険表示に従い、波打ち際に近づきすぎない。崖やアーチ下への接近は避ける。 |

| イムギャーマリンガーデン | 入り江に守られた穏やかな内湾と遊歩道。外洋とつながる水路あり。 | 水路の強い流れ、満干潮で変化する潮流、岩・サンゴでの擦過傷。 | 初心者・家族連れのシュノーケリング(内湾限定)、磯観察。 | ブイやロープで示されたエリアの内側で行動。水路や外洋側へ近づかない。ライフジャケット常用。 |

海の安全は当日の気象・海況に大きく左右されます。波・風・潮位の最新情報は気象庁や海上保安庁の公表を活用してください。

公式観光情報や現地の掲示を確認し、指定エリア・時間帯・注意喚起に従うことが基本です。

与那覇前浜ビーチの基本情報とマナー

与那覇前浜は、遠浅の白砂が続く宮古島を代表するビーチです。

穏やかな日でも潮が下がる時間帯や風向き(特に沖へ風が抜けるとき)によっては、浮具やフロートが沖側へ流されやすくなります。

指定された遊泳エリアやブイ内にとどまり、黄色や赤色の旗・監視員の指示がある場合は必ず従ってください。

シュノーケリングは視程が良く波の小さい日に浅場で行い、外洋側へは出ないこと。

フィンを使う場合は、周囲の人との距離を確保し、波打ち際のショアブレイク(岸で立ち上がる波)で転倒しないよう、着脱は膝下の浅場で行います。

マリンレジャーの船や水上オートバイの航行ルートには近づかず、混雑時は特に進入方向を確認して衝突リスクを避けてください。

マナーとして、砂の流出を招く穴掘りや、ゴミ・喫煙・飲酒による迷惑行為は厳禁です。

日差しが強い時間帯は熱中症や日焼けのリスクも高いため、こまめな補水とUV対策を行い、休憩を挟んで無理をしない計画を徹底しましょう。

砂山ビーチの駐車場から海までの注意点

砂山ビーチは美しい景観で知られる一方、急な砂の下り坂と波の荒さが特徴です。

高波・強い離岸流・ショアブレイクが発生しやすく、監視体制がないことも多いため遊泳は強く推奨されません。

波打ち際に立つだけでも、足元をすくわれ転倒・流出の危険があります。

駐車場から海までは足元が滑りやすい急斜面を通るため、歩きやすい靴で手ぶらに近い状態で昇降してください。

崖際やアーチ岩の直下は落石の危険があり立入禁止・注意喚起の掲示がある場合は必ず遵守します。

撮影時は背後からの波・突風に注意し、機材の三脚やドローンの使用は周囲の安全・ルール・掲示で可否を確認してください。

環境保全の観点から、岩場・砂丘の植生を踏み荒らさないこと、ゴミは必ず持ち帰ること、夜間の騒音を出さないことが重要です。

危険情報は状況により変わるため、出発前に公式情報や海況の確認を行ってください。

イムギャーマリンガーデンの穏やかなエリア

イムギャーマリンガーデンは、入り江に守られた穏やかな内湾と遊歩道が整備されたエリアです。

内湾は比較的静穏ですが、外洋とつながる水路は潮の干満で流れが非常に強くなるため、近づかない・横断しないことが肝要です。

ブイやロープで示された範囲内での遊泳・シュノーケリングにとどめ、子ども・初心者は必ずライフジャケットを着用し、保護者やバディが常時見守ってください。

底質は砂・岩・サンゴが混在し、ウニ類や鋭利な岩での擦過傷が起きやすいので、マリンシューズの着用が有効です。

サンゴや生物への接触・採取・餌付けは行わず、透明度が落ちる時やうねりが入る時は無理をしない判断が必要です。

休憩はこまめに取り、低水温期はウェットスーツや保温対策を併用しましょう。

現地の掲示や指定エリアは季節で変更されることがあります。最新の開放状況や注意喚起は、公式観光情報や公的機関の発表を確認してください。

信頼できる情報源と最新情報の入手方法

宮古島の海に入る可否や危険度は、直近の気象・海況と行政・関係機関の発表で刻々と変わります。

出発前・現地到着時・入水直前に、信頼できる一次情報を複数ソースでクロスチェックし、発表の更新時刻と根拠(警報・注意報、海上保安当局の発表、自治体のお知らせ)を必ず確認してください。

以下の公的機関は、水難事故の防止・抑止に直結する一次情報を提供しています。

ブックマークやホーム画面への追加、公式SNS等のフォローを含め、即時に参照できる体制を整えましょう。

| 情報源 | 主な内容 | 宮古島での活用 | 公式リンク |

|---|---|---|---|

| 宮古島市(公式) | 災害・防災関連の告知、海浜・観光に関するお知らせ | 台風接近・通過後の施設クローズ、海浜の立入・遊泳制限、イベント中止等の確認 | 宮古島市公式サイト |

| 沖縄県(公式) | 危機管理・防災情報、海難防止に関する広報 | 県全域の警戒レベルや広域的な注意喚起の把握 | 沖縄県公式サイト |

| 第十一管区海上保安本部 | 広報・報道発表、海難関連のお知らせ | 沖縄海域の救難・捜索に関する発表や注意喚起の確認 | 第十一管区海上保安本部 |

| 海上保安庁(本庁) | 海の安全情報、海図・海洋情報への案内 | 全国的な安全情報の参照、関連ページから詳細情報へアクセス | 海上保安庁 |

| 気象庁 防災情報 | 気象警報・注意報、台風情報、波浪・風向風速など | 波浪警報・注意報やうねり・強風の見通しを入水判断に反映 | 気象庁 防災情報 |

| 沖縄気象台 | 沖縄地方の詳細解説、速報的な地域情報 | 宮古島周辺の具体的な海況・天候の解説を把握 | 沖縄気象台 |

| 海上保安庁 海洋情報 | 潮汐・海流・海洋速報などの基礎データ | 潮汐差や流れの傾向を事前確認し、離岸流リスク評価に活用 | 海上保安庁 海洋情報(ポータル) |

「行政(市・県)のお知らせ」×「海上保安当局の発表」×「気象・海況データ」を組み合わせて、多面的に危険度を評価するのが安全管理の基本です。

宮古島市と沖縄県の公式情報

宮古島エリアの海浜は、台風接近・通過後や高波・うねりの影響で、管理者判断により遊泳禁止、海岸立入禁止、施設クローズとなる場合があります。

最新の可否や地域イベントの中止・延期、道路通行止めなどは、まず自治体の公式発表で確認してください。

現地では、ビーチ入口や駐車場の掲示も重要な一次情報です。公式WEBの更新と掲示内容が異なる場合は、現地掲示や監視員・管理者の指示が最優先です。

また、自治体が提供する防災関連の通知サービス(例:メール配信、公式SNS等)がある場合は、旅行前に登録しておくと、台風や波浪に伴う最新の注意喚起を即時に受け取れます。

公式情報へのアクセスは、宮古島市のトップページから「防災」「観光・くらし」の各メニューを参照し、沖縄県のサイトでは「防災・危機管理」「報道発表」の最新ページを確認しましょう。

発表の有無だけでなく、更新時刻、対象エリア、期間(例:何日何時まで遊泳禁止)を必ず読み取ります。

海上保安庁と第十一管区の発表

沖縄海域を所管する第十一管区海上保安本部と海上保安庁は、救難・捜索に関する広報や安全情報を発出します。

海難の発生状況や注意喚起は、「同様の条件下での入水は控えるべきか」を判断するうえで有用です。

報道発表では、発生海域、想定要因(強風・高波・うねり・離岸流等)、時間帯などが言及されることがあり、行動計画の修正材料になります。

「海の安全情報」や「報道発表」ページでは、航行警報や周知事項に加え、沖縄周辺の海上の危険情報が掲載されます。

宮古島周辺海域の情報は、まず第十一管区のサイトを起点にたどると効率的です。

気象庁と海洋情報ポータルの活用

入水判断の基礎となるのは、気象庁の警報・注意報(波浪・強風等)と台風情報、予想される波向・うねり・風向風速です。

宮古島は季節風や台風由来のうねりの影響を受けやすく、南東風・北風で波向が変わるため、予報の時系列変化(数時間~48時間先)を確認して行動を調整してください。

潮汐・流れの基礎データは海上保安庁の海洋情報が有用です。

満潮・干潮の時刻差、潮位の大きさは、リーフ内の流出や離岸流の強弱に関わります。

数値は必ず当日の基準港や付近の参照地点を確かめた上で読み解きましょう。

また、沖縄気象台の解説は地域特性を踏まえた補足情報として有益です。

台風通過後の残うねり、高波の収まり方、北風化に伴う海況の改善・悪化のタイミングなど、実務的なヒントが得られます。

公式情報の更新間隔は不定期です。特に台風接近時や警報発表中は、最新に上書きされるため「更新時刻」を毎回確認し、古い情報による誤判断を避けましょう。

よくある質問 宮古島の水難事故と安全対策

ライフジャケットは必ず必要か

結論として、宮古島でのシュノーケリングやSUP・カヤックを含むマリンレジャーでは、年齢や経験に関わらずライフジャケット(スノーケリングベスト等の浮力確保具)を常時着用することを強く推奨します。

法令上、遊泳・シュノーケリング自体に全国一律の着用義務はありませんが、重大事故の多くは未着用で発生しており、海上保安庁や日本ライフセービング協会も着用を推奨しています。

外洋からのうねりが入りやすい宮古島では離岸流・リーフカレントが発生しやすく、風向や潮汐の変化で海況が急変します。

子ども・初心者・単独行動・体調に不安がある場合は「必須相当」と捉えてください。

ツアー参加時は主催者の安全基準(着用義務・装備仕様)に従いましょう。

| アクティビティ | 推奨装備 | 理由(代表例) | 備考 |

|---|---|---|---|

| シュノーケリング | スノーケリングベスト+フィン+マスク/シュノーケル、状況によりウェットスーツ | 浮力確保で疲労・パニック時の沈水を防止。リーフ内でも流れが出るため有効。 | バディシステム徹底。フロート携行で視認性・休息性を向上。 |

| SUP・カヤック | ライフジャケット(桜マーク等の適合品)+リーシュ(適合方式) | 落水・転覆時の保温・浮力、ボード/艇から離れた場合の生存性向上。 | 風が強い日は流出リスク増。風裏選択と上陸ポイント計画必須。 |

| 海水浴(浅場遊泳) | ライフジャケットや浮力補助具(特に子ども) | 不意の段差・吸い込み波・離岸流に備える。 | 遊泳区域内でも保護者の手の届く範囲で監督。 |

装備の選定では、サイズフィット・面ファスナーやバックルの固定性・視認性(明色)・笛(ホイッスル)付属の有無を確認しましょう。

購入・レンタルいずれでも、必ず試着と浮力確認を行ってください。

子どもと一緒に安全に遊べる場所

「監視体制がある(監視員・ライフセーバーのいる期間)」「波・流れを遮る地形(入り江・リーフ内)」「出入りが容易で浅場が広い」場所を選ぶことが、家族の安全の最優先事項です。

同じビーチでも風向・潮位・うねりで安全度は日々変わるため、当日の海況と管理状況を必ず現地で確認してください。

クラゲ防止ネット等の設備有無、注意看板、遊泳可否の掲示も見落とさないこと。

宮古島では外洋に面するビーチやリーフエッジ付近は流出リスクが高いため、子ども連れは穏やかなエリアを選択し、保護者は常に手の届く距離で監督しましょう。

| 選び方の基準 | 具体的な確認方法 | 注意点 |

|---|---|---|

| 監視・管理 | 監視員の配置状況、遊泳期間・時間、遊泳区域の設定 | 期間外・時間外は自己判断となりリスク増。掲示に従う。 |

| 地形 | 入り江・湾内・リーフに囲まれた穏やかな場所か | リーフエッジ・河口・岩場の割れ目は流れが集中しやすい。 |

| 海況 | 当日の風向・波高・うねりの向き、潮位(満潮・干潮) | 南東風で南岸、北風で北岸が荒れやすいなど、風裏の選択を。 |

| 施設 | エントリーのしやすさ、シャワー・トイレ・日陰 | 長時間滞在は熱中症・脱水の管理も重要。 |

| 危険生物・掲示 | 注意喚起の掲示、クラゲ対策具、レンタルの有無 | ハブクラゲ等の刺症対策を確認。酢・応急用品を準備。 |

候補となるエリアを決めたら、最新のビーチ情報やイベント・混雑状況も合わせて確認し、無理のない計画を。観光関連の最新情報は公式サイトが確実です。

台風明けはいつから海に入れるか

「何日後なら安全」という一律の基準はありません。台風通過後は、警報・注意報が解除されても長くうねりが残り、離岸流やリーフカレントが強化されることがあるため、客観的指標と現地情報の両方で総合判断してください。

遊泳やマリンアクティビティの再開判断は、海況が安定し、管理者や事業者が再開を明言してからにしましょう。

漂流物・クラゲの増加、濁りによる視界不良、岸寄りの強い戻り流れにも注意が必要です。

| 確認項目 | チェック先 | 判断の考え方 |

|---|---|---|

| 警報・注意報 | 気象庁(沖縄本島地方等) | 高波・波浪・強風に関する情報が解除されているか。 |

| 波高・うねり | 気象庁 波浪予想 | うねりの向きと風向の組み合わせで風裏を選べるか、岸近くの砕波状況はどうか。 |

| 風向・風速 | 気象庁 天気・風予報 | 風下側は白波・吹き寄せが続きやすい。弱まるまで待機。 |

| 潮位・流れ | 海上保安庁 潮汐推算(潮汐表) | 満潮・干潮の時間帯でリーフ内の流速や出入りのしやすさが変化。 |

| 現地運用 | 宮古島観光協会 公式情報、各アクティビティ事業者 | 遊泳可否の掲示、監視再開、ツアー再開の案内を確認。 |

台風後は、見た目が穏やかでもセット波や戻り流れが突然強まることがあります。

迷ったら海には入らない、事業者やライフセーバーの指示に従う、子どもや初心者は期間を空けるなど、保守的な判断を徹底してください。

法律と責任 事故発生時の法的ポイント

この章では、宮古島での海アクティビティ(シュノーケリング、SUP、ダイビング等)中に事故が起きた場合の「事業者」と「参加者」の法的な位置付け、求められる安全配慮、契約・免責の限界、そして保険の基本を整理します。

安全は契約書の有無にかかわらず最優先であり、事業者には合理的な「危険の予見と回避」のための体制整備と運用が求められます。

事業者の安全配慮義務と説明責任

アクティビティ事業者(ガイド・ショップ・旅行会社等)には、民法上の債務不履行責任や不法行為責任の観点から、安全配慮義務とリスク説明義務が課されます。

特に自然相手のレジャーでは、予見可能な危険(離岸流、急変する海況、低水温、鋭利なサンゴ等)に対して、合理的な予防措置をとることが必要です。

根拠法としては、民法(債務不履行・不法行為)が基礎となります。

事業者の基本的義務

事業者は、催行判断・人員配置・装備・監視・中止基準等を事前に定め、現場で実行・記録する責務があります。

海況が悪化し危険が顕在化した場合は、たとえ顧客の期待と相反しても中止・撤収を決断する義務があります。

リスク説明と同意書(インフォームド・コンセント)

危険性・参加条件・装備要件・緊急時対応・キャンセル条件等を、事前にわかりやすく説明し、同意書やチェックリストで確認します。

ただし、後述のとおり、同意書や免責同意は事業者の故意・重過失まで免責しません。

ガイド体制・装備

参加者数・レベル・海況に見合ったガイド数、見張り役、レスキューフロート、通信手段(防水携帯・ホイッスル等)、応急手当資器材(酸素供給器・AED設置場所の把握)を確保します。

未成年や初心者を含む場合は特に保護義務が重くなります。

記録・証跡管理

当日の天気・海況確認ログ、参加者の健康申告、装備チェック、ブリーフィング内容、催行判断、異常時対応のタイムライン等を記録・保管しておくことは、事故抑止と事後検証の双方で重要です。

過失責任と保険の適用範囲

事故後に民事責任が問題となる際は、事業者・参加者それぞれの過失の有無と程度、因果関係、予見可能性、結果回避可能性が争点になります

事業者が講ずべき通常の安全措置を怠った場合は過失が認められやすく、参加者の無謀な行為があれば過失相殺が検討されます。

過失判断の主なポイント

主な判断材料は、海況(離岸流・波高・風向・視程)、参加者属性(年齢・泳力・健康状態)、装備(ライフジャケット等)の適否、監視体制、指示内容と遵守状況、危険区域への誘導・進入の有無、中止判断の遅延有無などです。

民法上の不法行為・債務不履行の判断枠組みが用いられます。

参加者側の過失相殺

飲酒・体調不良の申告漏れ、指示違反、禁止区域への単独進入など参加者の落ち度が大きい場合、損害額が過失相殺により減額されることがあります。

ただし、事業者に適切な監督・制止義務違反があると総合的に判断されます。

適用されやすい保険の種類

事業者側は、施設・事業活動包括賠償責任保険、請負業者賠償責任保険、搭乗者や参加者向け傷害保険、(旅行商品であれば)特別補償制度の適用が検討されます。

参加者側は、国内旅行傷害保険・個人賠償責任保険・クレジットカード付帯保険等の対象可否を確認します。

補償対象、免責事由(故意・重大な過失・飲酒等)、支払限度額は契約ごとに異なります。

保険金請求の実務

事故発生時は、速やかな通報・医療機関受診・警察や海上保安庁の事故受理番号の取得、参加申込書・同意書・ブリーフィング資料・写真や位置情報の保全が重要です。

保険は「事後の金銭補償」であり、安全配慮義務の免除にはなりません。

旅行契約と免責の限界

海アクティビティが「旅行商品」として販売されているか、単体アクティビティとして提供されているかで、事業者の法的責任や補償の枠組みが変わります。

旅行業者の契約類型や標準旅行業約款は、一般に日本旅行業協会(JATA)が公開しています(JATA:標準旅行業約款)。

また、旅行業者の規律は旅行業法によります。

| 契約形態 | 主な根拠 | 事業者の主な責任 | 参加者への主な補償 |

|---|---|---|---|

| 募集型企画旅行 | 旅行業法・標準旅行業約款(募集型) | 旅行日程の管理(安全・円滑な実施)、手配義務、危機管理、事故時の対応・連絡 | 特別補償制度(約款所定の死亡・後遺障害・入通院等の補償)+賠償責任保険等 |

| 受注型企画旅行 | 旅行業法・標準旅行業約款(受注型) | 上記に同じ(個別ニーズに応じた企画・安全管理) | 特別補償制度の適用対象になり得る(約款参照) |

| 手配旅行 | 旅行業法・標準旅行業約款(手配) | 運送・宿泊・現地事業者の手配責任(選定・手配の過程に限定) | 特別補償制度の適用は通常なし。過失があれば賠償責任保険等 |

| アクティビティ単体(旅行商品に非該当) | 民法(債務不履行・不法行為)、消費者契約法 | 安全配慮義務、説明義務、危険回避措置、緊急時対応 | 事業者加入の賠償責任保険・参加者加入の傷害保険等の適用可否による |

免責条項・誓約書の限界

消費者契約法により、事業者の故意または重過失による損害賠償責任を免除・制限する条項は無効です。

一般的な「全て自己責任」「一切免責」といった包括的免責は、消費者の利益を一方的に害する条項として無効となり得ます。

同意書・危険の承諾(WAIVER)は、適切な説明と合理的な安全措置を尽くす義務を置き換えるものではありません。

事業者に求められる実務対応

リスクアセスメントと標準作業手順(SOP)、中止基準の明文化、教育訓練(救命講習等)、装備と点検、外国語含む多言語説明、適正な保険加入、事故発生時の初動・通報・記録・遺族対応までの一連のプロトコルを整備し、日常的に運用します。

旅行商品として販売する場合は、標準旅行業約款・旅行業法に適合させ、特別補償制度や責任範囲の説明を明確に行います

まとめ

本記事で整理した最近の事例が示す結論は、宮古島の水難事故は「判断ミス・装備不足・単独行動」が重なると危険度が急上昇することです。

砂山ビーチの強い波や、伊良部島・下地島の外洋側、来間大橋・池間大橋周辺の速い流れなどリスクの高い地形では無理をせず、計画段階で代替案を用意しましょう。

基本対策はライフジャケット常時着用、バディ徹底、監視員や公認ガイドの活用、海況が悪ければ中止の決断です。

出発前は気象庁・沖縄気象台の予報と潮汐・波高を確認し、現地では宮古島市や海上保安庁の最新情報に従うこと。

離岸流では岸に向かって抗わず、岸と平行に移動し、浮いて助けを求める。

危険生物対策と応急手当の準備、事業者の安全配慮義務と説明責任、旅行者の保険確認と自己管理の徹底──この基本が最大の予防策です。

色々なことをお話してきましたが4,安全の為には良い事業者にてマリンレジャーを楽しむことが一番のリスクマネージメントになり、より宮古島の魅力を楽しむことが出来ます。

宮古島でパラセーリングならパラダイスにお任せください!

コメント